Bourdieu manqués

La radio, c'est facile. En apparence. Répondre à un besoin d'histoire, d'écoute, juguler le débit, signifier clairement l'adresse du propos, faire avec les gens: les récits de qualité, ancrés dans le réel, sans fantasme ni platitude, ont une grande valeur narrative. Ils ont aussi un prix: ils demandent du temps, de l'argent.

Je crois que je commence à voir plus distinctement que mes limites sont dépassées. Je me rends compte par exemple qu'aller à la rencontre de 750 habitants inconnus pour récolter, à micro découvert, les représentations qu'ils ont de leur territoire pour les mettre en récit, ça me pose problème. Je ne vois pas comment mener ça à bien en trois mois, seul, de façon satisfaisante. Je ne vois pas comment passer un bon moment en m'exposant de cette manière là aux difficultés que ça implique, comme subir le jugements des personnes qui ne comprennent pas ma démarche.

Il faut que j'admette que la forme radiophonique que je produisais à HTP radio ne convient pas ici. D'une part le contexte est différent : il n'y a pas de réseau aussi puissant et développé dont je puisse bénéficier ici, contrairement à celui où s'inscrivait le média. Les barrières de méfiance et d'indifférence sont donc plus élevées encore.

D'autre part, nous produisions des formes qu'il ne me semble pas pertinent de reproduire ici: trop terre à terre par manque de recul, trop expéditives par nécessité de produire, trop axées sur la valeur relationnelle de l'interaction radiophonique (puisque le but était de valoriser, renforcer les initiatives habitantes et usagères et donc d'être en lien) et pas assez sur la valeur esthétique, sensible voire littéraire, du sonore.

Sans la découverte d'un contexte de confiance ouvrant la porte à l'enregistrement et au façonnage de faits de parole, sans la découverte d'intrigues ou de protagonistes à même de nourrir des récits basés sur le réel (tels qu'ils sont désignés par le concours phonurgia nova, des «archives de la parole») je vais laisser de côté mon souhait initial de produire une forme radiophonique.

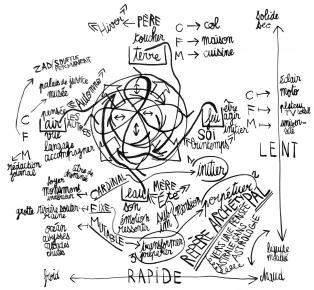

Je continue à explorer les rapports entre le territoire et celleux qui l'habitent. Mais le moyen évolue. J'ai jeté mon dévolu sur le panneau comme outil de médiation. Les signes sont de façon générale des panneaux de médiation. Ceux qui indiquent des directions le long de nos routes sont intéressants. D'une part ils sont un bien commun. D'autre part, ils représentent des éléments de poésie de l'ordinaire (ce qui renvoie à la technique de l'entretien comme savoir du vécu, science des quotidiens, ce qui en définitive, montre que je ne m'éloigne pas tant de mon idée de départ en changeant de moyen, têtu que je suis). Enfin, leur caractère prosaïque et banal rend leur détournement artistique encore plus… Croustillant.

Je veux donc continuer à effectuer des entretiens, pour rester à l'affût d'éventuels récits à produire, si la rencontre le permet. Mais mon instrument de médiation n'est plus la captation sonore du discours d'habitants. Dans le cadre de Création en cours, il prendra la forme d'une question très simple, à propos d'un panneau: si vous pouviez construire un lieu imaginaire lequel serait-ce ? A quoi servirait-il ? Écrivez son nom sur cette photo imprimée de panneau vierge. Décrivez-moi son aspect, les activités qu'on peut y faire. Décrivez-moi ce que vous ressentez là-bas, ce que vous percevez, ce que vous y apprenez peut-être. Décrivez moi où il se trouverait dans le monde, à quelle époque il aurait existé.

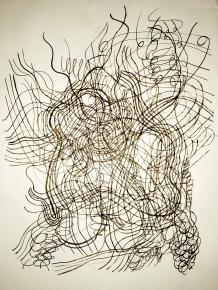

Je me rends compte qu'explorer le désir, l'espoir de quelqu'un est une motivation suffisante pour me lancer dans la conception d'une œuvre sonore. L'entretien est typiquement un moment d'exploration pour la personne qui découvre les questions. Il y a une beauté à restituer un entretien avec ses accidents, avec ses fulgurances, ses lenteurs, son relief, sa planéité. Il y a une beauté à articuler plusieurs de ces beautés pour les faire échanger entre elles, magie du montage où deux personnes qui n'ont pas parlé ensemble ni même pensé ensemble se rejoignent dans l'espace mental d'un son, dans la boîte noire d'un logiciel de montage.

Ajouter élèves ateliers panneau. Ajouter porte à porte. Ajouter questionnement comment accompagner les gens dans l'élaboration d'un lieu imaginaire qui leur soit propre ?

Il s'agit de quitter un chouilla l'obsession des formes d'art placées à gauche pour tout ce qui a un lien avec l'enquête sociale. On dirait que tous ces artistes sont des Bourdieu manqués. Ils se flagellent chaque matin en se disant "ah mais si seulement j'avais pu écrire des livres trop compliqués pour que les gens comprennent la domination et se soulèvent", fantasmant par la même occasion le pouvoir réel des sciences sociales. Ils ne voient pas que l'art est autre chose que la sociologie, pour une bonne raison: qu'il peut user de stratagèmes et parler des langues auxquels la sociologie, quoiqu'elle se nourrisse de plus en plus de points de vue sensibles, transdisciplinaires, ne peut prétendre. S'il est un agent de description bien moins exhaustif, rigoureux que toute science, l'art est excellent pour inventer une nouvelle manière de décrire. Il peut causer des rires beaucoup plus caverneux, déclencher des affects plus impétueux, relier avec beaucoup plus de force et de déraison des éléments qui aspiraient à la réunion sans jamais avoir osé l'exprimer. Il est donc pionnier, ou il est pauvre. L'art peut être beaucoup plus scandaleux, et moins institutionnel. Il y a vraiment un rire artistique qu'on ne trouve pas dans l'acte de savoir qui est mobilisé en sociologie : l'art peut être une blague, la sociologie non. L'un peut se donner une contenance de n'en avoir pas, l'autre en a toujours besoin. Mais on touche là à la limite de la délimitation des champs de pratiques distinctes. Car une sociologie exceptionnelle ne serait-elle pas une sociologie qui accepterait sa part amusante voire drôle, se rendant par la même plus souple et accessible, pour analyser, de la même manière qu'on dit qu'on étudie comment la société pense et se donne à penser, comment la société rit et se donne à rire ?

Artiste en résidence dans la commune de Frétigney et Velloreille en Haute-Saône,

Louis Moreau-Ávila produit des récits et des œuvres en s'entretenant avec les habitant·e·s du village.

« Ce lieu, discrètement, devient un lien (…). » Alain Roger, Court traité du paysage