Voilà exactement les mots que je cherchais, depuis longtemps, pour comprendre ce que je recherche dans la pratique radiophonique : « l'histoire d'Annie Ernaux corrobore l'idée que les hommes qui vivent dans une condition sociale donnée n'ont pas d'autres représentations du monde que celles qui sont en vigueur dans leur milieu. Ils n'imaginent pas l'existence d'un autre monde et leurs désirs se bornent à cet univers clos. Dès lors comment pourraient-ils en sortir ? » (Les transclasses ou la non-reproduction, Chantal Jacquet)

Aimables aimantes

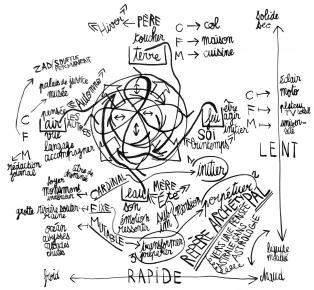

Co-produire des représentations qui défont les limites de celles qui nous animaient. C’est donc mon but. Une éloge de la réunion. Impliquant zones de miction, chevauchements. Dans des contextes extrêmes (comme lorsque l’association radioactivité accompagne des migrants en grande précarité) c’est une forme d’hospitalité, ténue certes, mais réelle, du discours. C'est donc ça le but de mes efforts déconcertés. Goût du récit sonore. Si mes représentations me dépassent (car elles me définissent), je me nourrirais des tiennes. Nous dépasserons à deux ce qui nous assigne à passer l’un à côté de l’autre, à penser, l’un à côté de l’autre. Ce désir de rencontre, il naît avec le ressenti perplexe du fossé qui séparait ma famille française de ma famille espagnole: comment mes deux grands-mères, si identiques dans l'amour qu'elles donnaient, pouvaient-elles à ce point penser différemment ? Marie-José de Douai et Carmen de Tarancón n’avaient-elles pas des points communs ?

Planète, grain de sable

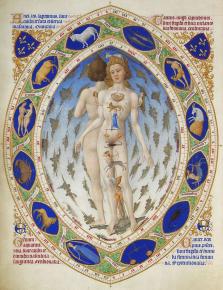

Ce goût pour le dépassement de ces représentations est une aspiration au-dehors. Exposer les manières de penser des mondes permet de mieux cerner leur contingence, la dimension hasardeuse de ceux-ci, de nous en affranchir. C’est une invitation à prendre du recul, comme dans les documentaires scientifiques où une planète devient grain de sable, qui devient lui-même planète. C’est nourrir la tolérance par le savoir esthétique, relationnel et narratif.

Comment susciterais-je à l'avenir ces co-créations radiophoniques ? J'essaierais d'établir en premier lieu une relation avec des personnes partageant un goût pour le récit sonore. Puis je partirais de leurs envies. En gardant à l'esprit que n'est pas forcément le plus adéquat le résultat boulonné de la grande radio publique de l’hexagone. Laisser libre cours aux formes nouvelles: formats courts, diffusion dans des réseaux sociaux, subversion du réseau social par le format, dispositifs d'enregistrement audacieux, nécessité de rechercher et documenter, critiquer et analyser, aussi bien que de ressentir et vivre, être là.

Passage

Mais comment ferons-nous pour dépasser ce qui est « en vigueur » dans l’« univers clos » décrit par Chantal Jacquet ? Mme Jacquet dont la dialectique étudie avec brio un champ inexploré, celui des personnes qui n'ont pas suivi le trajet que la position sociale des parents laissait supposer. Transclasse, transmission, trans...génération. Je crois que la connaissance de la vie de ma mère est pour moi un indice. Elle incarne bien ces passages. Faut-il s'étonner qu’elle soit une transclasse, c'est-à-dire un individu qui dément son destin social, au même titre qu'elle a pu être la victime de ce destin déjoué ? En reproduisant malheureusement dans la génération de ses enfants les violences qu'elle a subi, elle montrait la complexe et difficile route de l’émancipation. Elle s’extraya d'abord de la misère de ses parents, puis, quand elle le put, beaucoup plus tard, de l’ordre patriarcal, en dénonçant ses outils de règne: la culture du viol, l'ordre moral de l'inceste.

Comprendre sans juger. Vivre aussi cette vérité et cette connaissance de la vie de ma mère. Comment l'existence de la personne transclasse ploie-t-elle, et résonne, sur les générations après elle, en quelle mesure est-elle un point de rupture et de continuité, dont le sens et l'entendement est profitable à de nombreuses autres personnes qu'elle seule ? Comment le parcours transclasse est-il un séisme qui réplique, de façon transgénérationnelle ? C’est ce que montre le mélange d’admiration et de stupeur que mes soeurs et frère éprouvons au sujet de son parcours. J’essaie de ne pas négliger la figure inaugurale, le passage initiatique que fut ma mère dans ce passé familial.

Chiens de berger

En lisant Jacquet, je perçois que si ma mère s’inscrit dans le concept de la philosophe, la réalité est plus complexe. Ma mère a du tordre le cou à la honte sociale, en quittant le local de gardienne d’immeuble de ses parents. Elle quittait une sphère d'exilés, les instincts prédateurs d’un violent « géniteur »; elle quittait, autant qu'on la poussait dehors. Il me semble pourtant qu’elle a bénéficié d’une approbation, peut-être discrète, mais décidée, dans sa poursuite d'études. Je suppose qu’elle a du braver les jugements des obéissants chiens de berger, dans son entourage, qui auraient jugé « l’illusion, la trahison et la prétention » de ce candidat à l’échappée, trois jugements récurrents dans le parcours des personnes transclasses. Je doute pourtant que ma grand-mère, sa mère, imprégnée de l’idéal républicain espagnol, ait été l’un de ces oiseaux de mauvaise augure. Comme l'explique bien l'autrice, on ne déjoue pas les déterminismes seul : ma mère a été rejetée par son milieu aussi bien qu'elle a fait sans lui. On est bloqué ici dans le paradoxe du commencement: qui le premier a rejeté ? J'imagine que ma mère relayait "le cri sourd de protestation du corps familial" de ma grand-mère, face à ce désastre que constitua l'exil dans sa vie. Blessée par la guerre qui l'avait empêché d'être institutrice, elle avait désiré que son enfant puisse y prétendre: ma mère fut choisie pour cette percée, cette brèche. Était-ce une expulsion ou une propulsion ?

Il s'agira de trouver de quoi sortir, et comment.

Artiste en résidence à Frétigney en Haute-Saône, Louis Moreau-Ávila

produit des récits et des œuvres en s'entretenant avec les habitant·e·s du village.

« Ce lieu, discrètement, devient un lien (…). » Alain Roger, Court traité du paysage