Un éphéméride est un journal dans lequel une personne consigne les faits remarquables, quotidiens ou non, de sa vie.

J'écris mon journal quasiment tous les jours, à Frétigney. Un endroit, loin de son complément: oui ce lieu est éloigné, paraît-il, de la culture.

Devant sa mairie, Frétigney arbore deux arbres, taillés en moignons. Depuis la terrasse du Frety's food où je déguste mon kébab, s'offrent à moi la pharmacie, le bureau de tabac, l'épicerie, la mairie; et puis la rue du gymnase, jouxtant les écoles. Le parquet sur lesquelles campent les tables de la terrasse du snack, dressé au-dessus de la pelouse comme pour s'en préserver, m'élève. Mon regard parcourt la non-étendue de ce centre ville noyé de soleil.

Trouver les centres

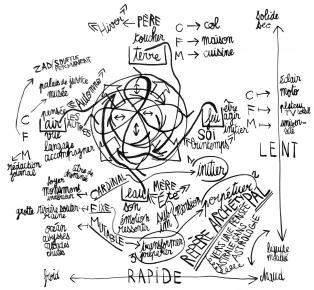

Si on y regarde bien, c'est Frety's food qui est au centre du village. Pas la mairie. C'est Frety's food qui occupe l'îlot central, entre la ruelle qui ondoie dans la commune et la départementale qui traverse, cognant les kilomètres. Comme je l'ai dit, c'est un point panoptique : on voit depuis Frety's peut-être pas tout, mais beaucoup. Pas que ça m'indigne ou me touche ; bien au contraire. Répondre à la question qu'est-ce qui est au centre du village (comme si l'urbanisme devait toujours respecter dans son expansion un ordre à la fois moral et géométrique) est stupide. Ça supposerait que les villages sont de parfaits cercles ou de définir par quel miracle on tire de je ne sais quelle forme irrégulière un centre. Enfin bon, je suis pas géomètre.

En élargissant ce qu'on désigne comme centre, je veux bien m'essayer : par exemple, l'usine Mischler est un véritable centre du village. Il y a d'abord l'énorme espace qu'elle couvre. Son fondateur a donné son nom à une rue. Le besoin de main d'œuvre a déclenché la construction d'équipements publics comme le gymnase, ou d'habitats à loyers modérés, largement financés par la plus-value que dégagèrent par la production les travailleurs Mischler. L'histoire Mischler est l'histoire des heures glorieuses telles qu'ont l'habitude de se les conter les puissants des bourgs. C'est ce que racontent ces documents Word reliés tendance bureautique, que Madame le Maire m'a prêté. Les textes ont approximativement mon âge. Tout graphiste, tout écrivain les moquerait, tant ils sont scolaires. Quand ils sont ce qu'une partie du village récite le plus dévotement, l'histoire presque aussi liturgique et imagée qu'un livre d'heures du Moyen-Âge. Quels seraient les autres centres décentrés ?

Donner l'heure

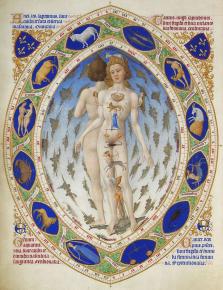

En parlant de livre d'heures, existe-t-il objet plus fascinant ? Je me rappelle cette bible dont on impose la lecture aux jeunes étudiants en art, l'Histoire de l'art de Gombrich. On y trouvait un passage sur un célèbre livre d'heures. Les images m'ont marquées pour toujours. J'ai forgé ensuite une fascination pour les mises en page d'incunables, vieux grimoires dont les plus connus sont surement ceux qu'illustra Léonard de Vinci. Le système de commentaires et de schémas dans les marges, qui influença beaucoup plus tard les vignettes entourant certains tableaux de Pierre Alechinsky, m'impressionne.

Un livre d'heures est un livre liturgique destiné aux fidèles catholiques laïcs — à la différence du bréviaire, destiné aux clercs — et permettant de suivre la liturgie des Heures. (...) Il s'agit du type le plus courant d'ouvrage médiéval enluminé même si tous ne comportent pas de décorations. Ils constituent à ce titre une importante documentation sur la vie à la fin du Moyen Âge et sont la source d'une iconographie sur la chrétienté médiévale.

La liturgie des Heures est une prière quotidienne chrétienne, répartie en plusieurs moments de la journée, appelés offices et heures canoniales. Il y a de 3 à 8 offices par jour selon les ordres monastiques (3 à 7 pour les laïcs). La liturgie des Heures a pris de nombreuses formes au fil des siècles, suivant les diverses confessions chrétiennes, mais le principe est resté le même : prier tout au long de la journée afin de « rester dans la joie, rendre grâce et faire la volonté de Dieu ». Avant l'introduction du bréviaire vers la fin du XIe siècle, elle nécessitait plusieurs livres (psautier, antiphonaire, collectaire, lectionnaire, homéliaire, martyrologe).

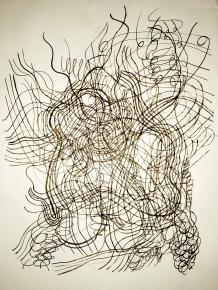

En rédigeant ce journal de bord, ne suis-je pas en train de célébrer les Heures de cette résidence artistique ? Tout représentant de la pratique diariste loue le temps qui passe, attelé à consigner l'oiseau qui traverse son champ visuel comme si la ligne de son écriture devait défiler aussi joliment que le vol de la créature céleste. Le journal est une pratique ritualisée, une forme de prière, de méditation.

Benastru, malotru

Digression intéressante du côté de l'expression heures et malheurs sur le site de l'Académie Française : c'est par la croyance aux horoscopes, nom qui est emprunté, par l’intermédiaire du latin horoscopus, « constellation sous laquelle on est né », du grec hôroskopos, « qui examine l’heure de naissance », que l’on va lier par des rapports de dépendance l’heur, les heures et les astres. Ces rapports de dépendance, notre langue les dit encore avec des expressions comme être né sous une bonne étoile et être né sous une mauvaise étoile. Mais bien vite, on va passer de la chance ou de la malchance qu’ont eue tel ou tel en naissant à leur caractère, et l’on dira d’eux qu’ils sont biens lunés ou mal lunés. Enfin, ceux qui sont nés sous une mauvaise étoile vont être peu à peu perçus comme responsables de ce qui leur arrive et l’on confondra assez vite l’infortuné et le méchant (on constate le même glissement de sens avec la forme misérable). Ainsi le terme malotru, dans lequel on reconnaît le radical astre, a d’abord désigné une personne née sous une mauvaise étoile, sens aujourd’hui disparu, avant de désigner quelqu’un de mal élevé et de grossier. Son antonyme benastru, qui désignait, dans la langue du Moyen Âge, une personne née sous une bonne étoile, a disparu du français courant. Il ne se conserve plus guère aujourd’hui que dans certains parlers régionaux de l’Ouest de la France, et en particulier en Mayenne.

L'ensemble d'édifices qui constitue le panorama du Frety's borde une route qu'on appelle grande rue, qui doit être au moins la cinquième du nom en Haute-Saône. Derrière moi, l'église couronne dans un petit nœud les rues tortueuses de cet hypercentre inextricable. Elles l'enserrent en retour dans un collier de maisons mitoyennes, comme des serfs assiègant un donjon. Le soleil frappe dur, pour un mois de mars. La grande rue, il semblerait que ce soit, dans chaque village qui en comporte, la rue principale. Elle se double du tracé des départementales, qui sont les cordons ombilicaux de tous ces villages. Ce cordon les unit à leur mère la grande ville, qui a généralement la très sainte ambition de rejoindre le rang des métropoles, pour gonfler son portefeuille, étendant ses canaux comme autant de rhizomes vers le tiers paysage.

Ces «grandes rues» me fascinent. Pourquoi ne ferait-on pas un syndicat de toutes les petites grandes rues de France et de Navarre ? Mais pour défendre quoi, me direz-vous ! Je ne sais pas, un nom propre devenu commun. L'idée trotte dans ma caboche.

Je ne peux pas m'empêcher de voir l'importante complexité des codes qui régissent cette vie, à Frétigney: le rapport à Madame le Maire du village déjà, une personne qui, si elle ne l'est pas tout le temps, a été plus qu'attentionnée durant notre entretien. Le fait qu'il faille l'appeler Madame le Maire et pas la Maire. La façon de se regarder, de dévisager les faces inconnues. La politesse, plus précisément la cordialité, avec cet art de parler bien local. Oui, mais on parle, et on dit bonjour dans la rue. Vous me direz, encore, lecteur redoutable, que ce n'est pas parce qu'on se dit bonjour qu'on est ensemble, qu'on se comprend, ni qu'on résout des problèmes communs. Ce à quoi j'ajouterai que je ne pense pas qu'il existe un civisme et des « manières » qui distinguent dans toute la Voie Lactée un bon citoyen d'un mauvais voire, d'un étranger, nous renvoyant aux sombres heures de ces soi-disant évidentes bienséances.

Gazouillis vertigineux

À propos de Voie Lactée, le documentaire de vulgarisation scientifique sur les échelles cosmiques de l'univers que j'ai regardé l'autre jour m'a frappé tant il montre combien les affects liés à l'Espace, à sa finitude ou à son expansion, évoquent des notions d'attachement premier comme le lien qui unit une mère à son fils. Un religieux de l'époque médiéval parle de l'amour immense qu'il a ressenti quand il a eu l'intuition, malgré les restrictions dogmatiques en son temps, que l'univers est infini, à l'image du Dieu duquel il fut par là-même rapproché. Et c'est vrai, moi aussi en voyant le docu j'ai ressenti de l'amour, une sorte de gazouillis au ventre. C'est vertigineux de penser aux échelles spatio-temporelles. Même la voie lactée rappelle l'allaitement. L'Espace insondable serait-il une réminiscence de la peur indissipable qu'a l'enfant de l'obscurité, dont le remède est une chaleur humaine aimante ?

Artiste en résidence à Frétigney en Haute-Saône, Louis Moreau-Ávila

produit des récits et des œuvres en s'entretenant avec les habitant·e·s du village.

« Ce lieu, discrètement, devient un lien (…). » Alain Roger, Court traité du paysage