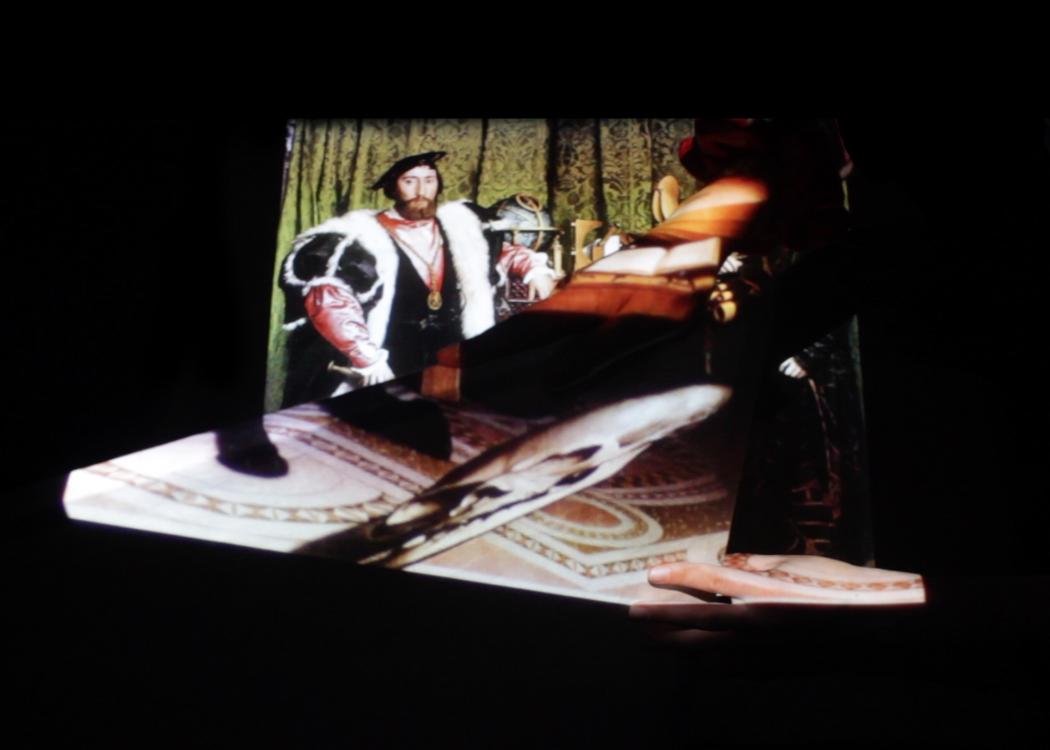

« Les ambassadeurs » de Holbein est un tableau en 2 actes. Après avoir admiré la richesse matérielle des deux personnages représentés, lorsque le public quitte la salle, la toile lui dévoile la fin de la pièce: l’apparition de la mort et la disparition de toute autre chose.

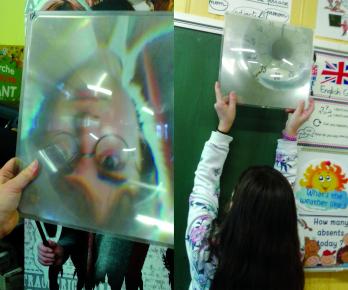

« La toile des secrets » est une approche de la scénographie par la mise en espace d’images racontant des légendes locales en anamorphose. Elles seront composées par la photographie, la projection, le dessin et le collage avec les enfants. Sur des paysages qui leur sont familiers viendront se greffer des éléments narratifs, identifiables seulement sous un certain angle de vue.

Qu’est ce qu’on regarde? D’où on regarde? Comment on regarde? C’est autour de ces questions que nous proposerons ensemble un parcours d’installation. Comme un théâtre des images, les différents tableaux interrogeront le point de vue du public pour livrer leurs récits.

Choisir un point de vue, c’est le départ de toute création d’image. Peintres, dessinateurs, photographes sélectionnent l’endroit où la vue est pour eux la plus belle, la lumière celle qu’ils désirent. Puis ils cadrent le tout pour définir un format. Et le scénographe?

Lui, il recadre tous ces cadres. Par la mise en espace, il sort du rapport frontal à l’image et l’inscrit dans un parcours où la position du spectateur influe sur ce qu’il voit. Le corps fait alors partie du dispositif visuel, et le regardeur a son rôle à jouer dans la compréhension de l’image. C’est cette façon de penser la scénographie qui est au cœur de mes recherches.

Il y a 3 ans, j’ai eu la chance de travailler sur une exposition à la Cité des Sciences avec une association de vulgarisation scientifique, un projet qui m’a ouvert les yeux sur le potentiel qu’avait l’expérimentation auprès des publics. Donner l’occasion de faire, c’est provoquer la curiosité. Et, si l’on peut proposer au public de se mettre à la place d’un scientifique pour un instant, pourquoi ne pourrait-il pas aussi se glisser dans celle d’un artiste?

Cette question a donné forme au projet « entre l’œil et l’œuvre », à mi-chemin entre exposition didactique et expérimentations artistiques. M’étant découvert une passion pour les sciences optiques à travers le livre « Savoir Secrets » du peintre David Hockney, j’ai essayé pendant plusieurs mois toutes sortes de dispositifs à composer de l’image: camera obscura, camera lucida, photographie, vidéoprojecteur…

Ces essais ont pris la forme d’une exposition dans laquelle le public est invité à jouer le rôle d’un peintre. Il se sert des outils optiques pour composer des images sous forme de dessins ou de photos. Les œuvres qu’il réalise font partie du contenu et sont autant d’interprétations artistiques qu’il y a de participants.

Avec l’équipe de mon association, Sans cartel, nous avons écrit une médiation incarnée par la fiction. Les médiateurs y devenaient des personnages d’une histoire dont le public était au centre.

Après l’avoir placé dans le rôle de l’artiste, je me suis demandée comment lui faire adopter mon propre rôle: celui du scénographe. Je suis habituée dans mon travail à chercher le meilleur moyen de transmettre des savoirs qui m’ont moi-même été transmis par d’autres. Parler d’une démarche qui est la mienne à travers l’expérimentation est pour moi une nouvelle étape vers la participation des publics. Ici ce public sera une classe, et elle sera actrice avant d’être visiteur de l’exposition.

Je leur raconterai d’abord des légendes et contes ancrés dans leur territoire. Ces textes seront sélectionnés en fonction du département d’implantation. Je solliciterai en amont les acteurs locaux pour enrichir mes recherches. Ayant passé mon enfance en Auvergne, je connais particulièrement l’imaginaire qui y est associée et je me sens proche de cet univers.

Notre première phase de recherche s’articulera ensuite autour de 3 questions: Si cette histoire devait se passer dans un endroit que tu connais, ce serait où? Si tu devais séparer cette histoire en deux actes, comment est-ce que tu couperais? Pour chaque acte, quel est pour toi l’élément le plus important? Ces question nous permettront de définir ensemble un vocabulaire de lieux et d’éléments qui constitueront les images.

Dans un second temps nous observerons le tableau « Les ambassadeurs » de Hans Holbein. Ce tableau raconte les vanités de deux ambassadeurs, riches de nombreux biens matériels mais qui, comme tous êtres humains, finissent par mourir. Le crâne en anamorphose ne se révèle que dans un deuxième temps, lorsque l’on se dirige vers la sortie pour poursuive notre chemin. C’est sur ce modèle que je proposerai ensuite aux élèves de composer leurs propres images en leur demandant: Qu’est ce qu’on doit voir en premier? En deuxième? Où est-ce que tu aimerais que ton tableau soit placé dans l’espace? Comment est-ce qu’on regarde l’image et comment se déplace-ton par rapport à elle? Ces questions nous permettront de définir ensemble le parcours de l’installation.

La 3ème phase sera de nouveau tournée vers la création d’images, en tenant compte cette fois-ci de sa position dans l’espace. Il s’agira de composer un tableau en deux temps, qui correspondent à deux positions successives du visiteur. Ce découpage sera fait selon celui des textes par les élèves, et incarné par l’anamorphose d’un élément dans une image.

Selon les envies des enfants, les médiums choisis pour créer les tableaux pourront mixer dessin, photographie, peinture et collage, mais toujours avec le même but d’interroger le point de vue.

L’objectif est de proposer une installation ouverte au public, dans un espace choisi avec des acteurs culturels du département. Cette installation sera une ballade spatiale dans les légendes du territoire, et liera les textes aux tableaux créés. Elle invitera le public à adopter les points de vue choisis par les enfants pour suivre le fil de l’histoire.

En faisant des allers-retours entre image-espace, je veux tisser des liens entre mon métier de scénographe et ma pratique des arts visuels: peinture et photographie.

Comment notre réflexion sur l’espace peut-elle nourrir notre façon de concevoir de l’image?

Des tableaux à 2 niveaux de lecture

Journal du projet :

Par le(s) artiste(s)