Journal de bord de la première semaine d'ateliers avec les enfants, en compagnie de l'auteur et du scénographe de ma compagnie de théâtre. L'objectif était d'introduire les enfants à notre manière de travailler : la création d'univers cohérents où les formes et couleurs répondent à la langue et au corps des personnages, et où tous les aspects de l'univers s'inventent en même temps.

Jour 1: le monstre

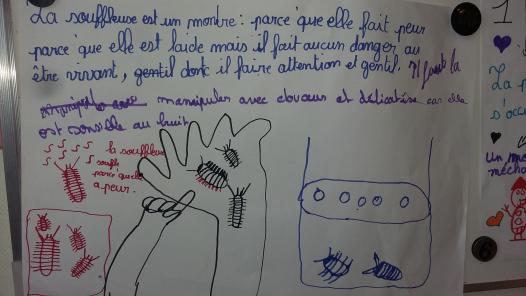

En guise d'introduction au monstre, nous sommes partis du travail réalisé l'année dernière avec ma compagnie sur les blattes souffleuses de Madagascar: ce sont des insectes assez imposants, que nous avons appris à manipuler au plateau. Ce qui se présente spontanément sous une forme monstrueuse, propre à provoquer effroi, dégoût, voire violence, nécessite en réalité une grande douceur et une infinie délicatesse pour sa manipulation. Les enfants ont pu essayer de transformer leur appréhension initiale en curiosité, et leur dégoût en acceptation de l'étrangeté de ces insectes.

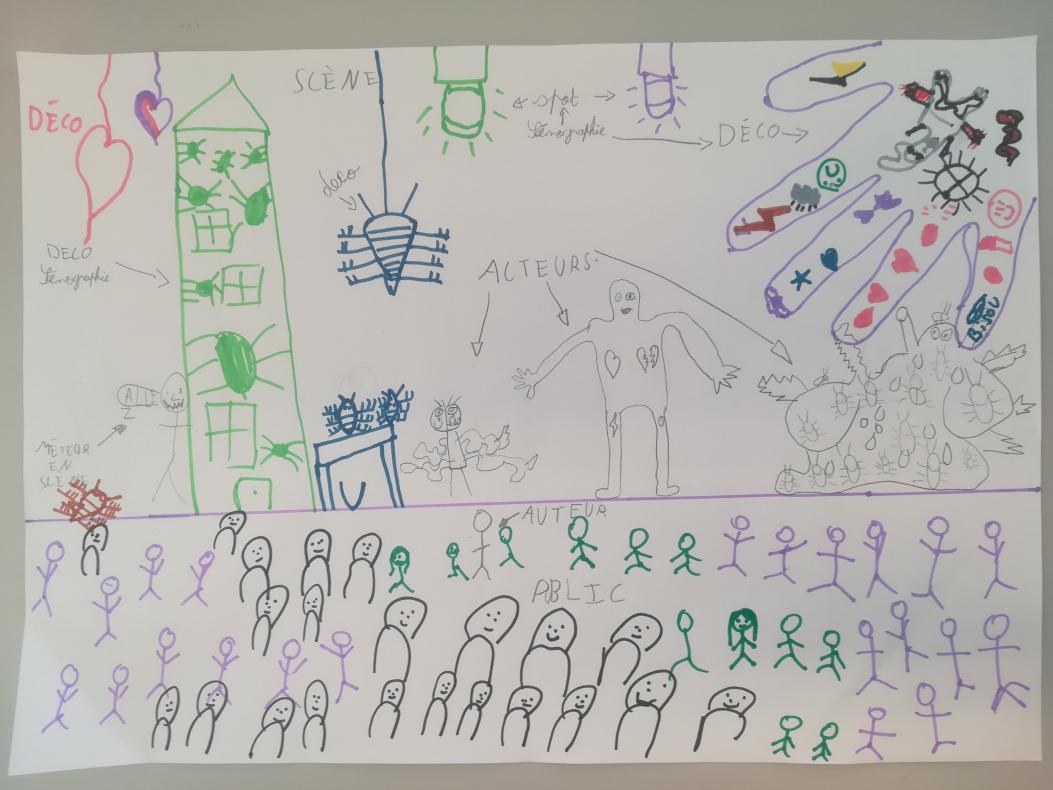

Le fonctionnement du théâtre, vu par les enfants

Jour 2: qu'est-ce qui pousse?

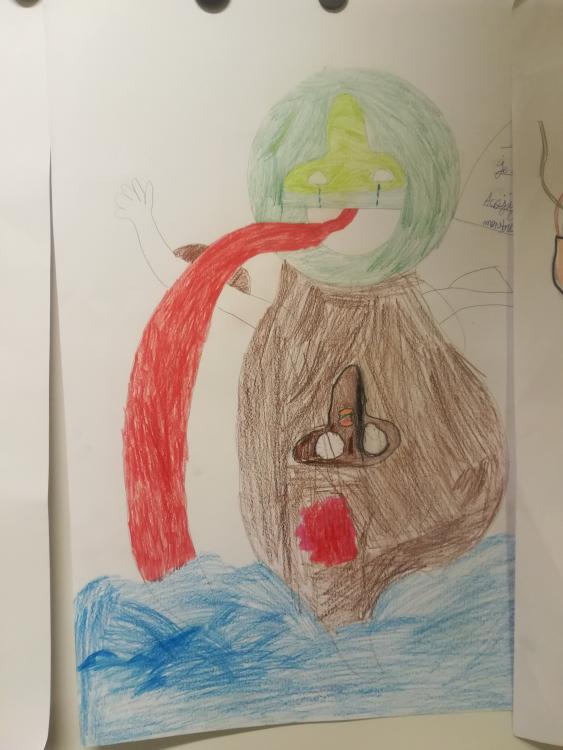

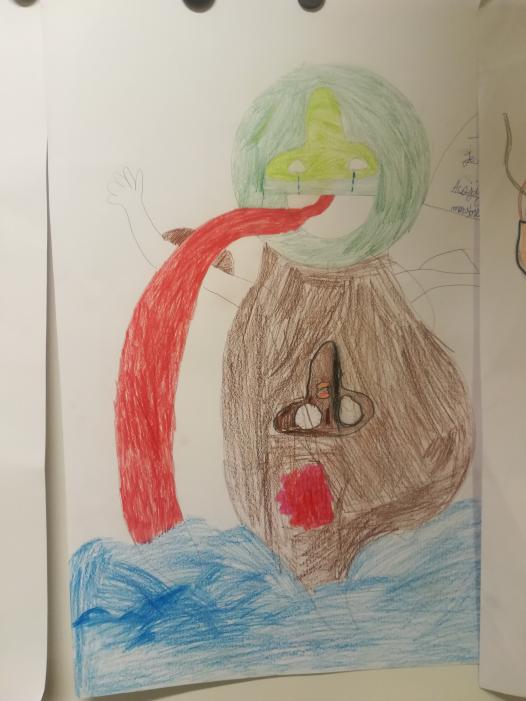

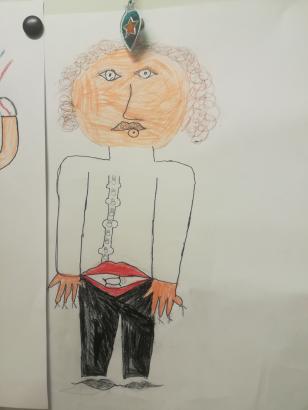

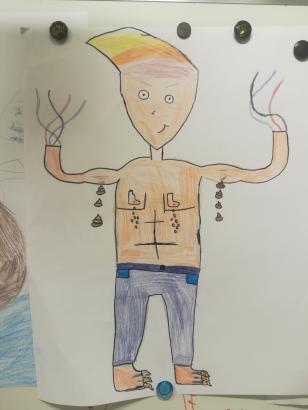

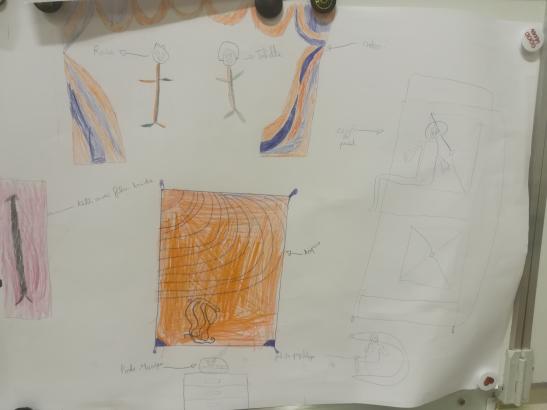

Le deuxième jour a été le moment de déplacer la monstruosité de la souffleuse de Madagascar vers l'homme: qu'est-ce qui rend un corps humain monstrueux? L'objectif de la journée était de créer des avatars de monstres, en partant d'une déconnexion entre les organes et leurs fonctions. Imaginez des cheveux qui serviraient à se gratter, des mains qui serviraient à tenir chaud, des jambes qui serviraient à chanter: autant de déplacements qui ont poussé les enfants à faire un effort d'imagination, et de projection mentale. Si je devais me gratter avec mes cheveux, où pousseraient-ils sur mon corps?

Les monstres des élèves

Jour 3: Qu'est-ce qu'un lieu?

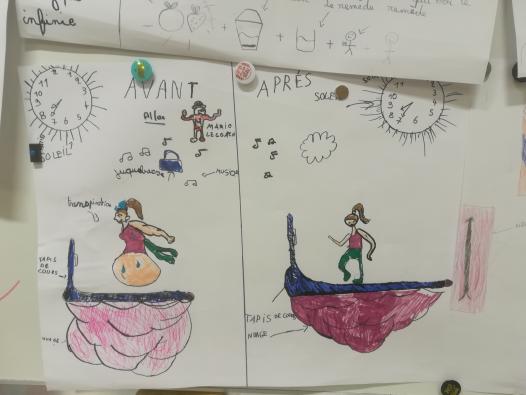

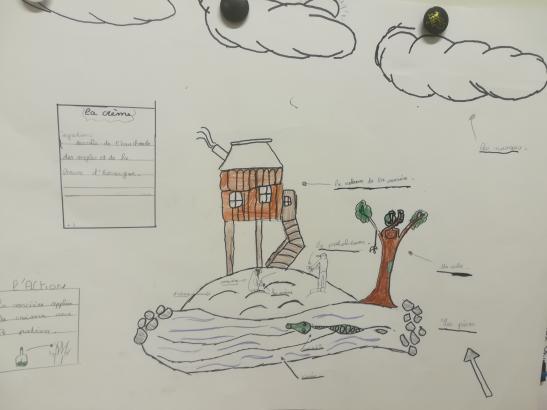

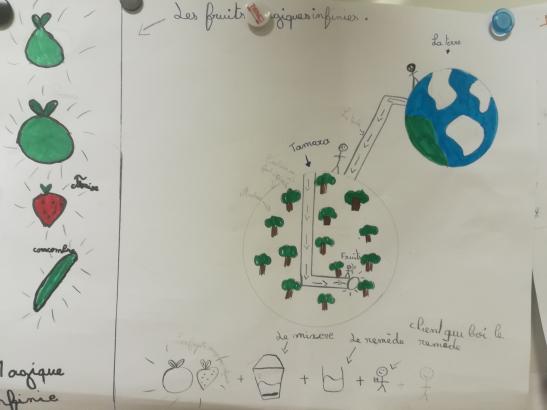

La troisième journée visait à élaborer la cohérence d'un univers fictionnel à partir des personnages inventés la veille par les enfants. De chacun des montres, nous n'avons gardé qu'une protubérance, l'idée étant que le lieu dans lequel se déroule l'histoire est un lieu de soin: un endroit où nos personnages de monstres viennent soigner leurs protubérances, car au début de notre histoire, il est normal d'enlever ces choses qui poussent en trop sur les corps. De la définition de monstre par la peur et le dégoût, nous en sommes arrivés à la question de la norme et de l'habitude: finalement, ce que l'on appelle monstre, c'est ce qui diffère de nous, par ses pratiques.

Dès lors, quelles pratiques de soin possèdent nos monstres?

Les lieux de soin des monstres

Jour 4: le langage monstre

Le dernier jour a été dédié à la langue parlée par les monstres: puisque nous avons conçu cinq univers différents, il nous faut à présent nommer ce qui s'y trouve. L'enjeu de cette journée de travail était de rendre perceptible aux enfants que le sens des mots et des noms peut se passer de définitions du dictionnaire, et que les sonorités indiquent tout autant les caractéristiques de ce qu'elles nomment. Partant d'une lecture du poème "Le Grand Combat" d'Henri Michaux, dans lequel ce dernier décrit une scène de mise à mort d'une grande violence sans pour autant utiliser un seul mot existant, nous avons pu amener les enfants à comprendre des mots comme "écorcobalisse", "esparouille", "endosque contre terre", et ensuite à recréer, pour leur propre univers, un langage qui corresponde à l'esprit de leur lieu de soin.

A l'issue de cette journée, nous avons donc obtenu cinq univers différents, cinq personnages, cinq corps, cinq langages. L'enjeu de la semaine était de rendre partageable une certaine manière de concevoir le théâtre, non comme un texte préexistant à mettre en scène, mais comme une conception commune de la cohérence d'un univers. En intégrant les enfants à notre processus de création, nous avons choisi de leur faire suivre le même chemin que nous, et de procéder par échos et résonances entre tous les éléments convoqués pour concevoir une histoire.