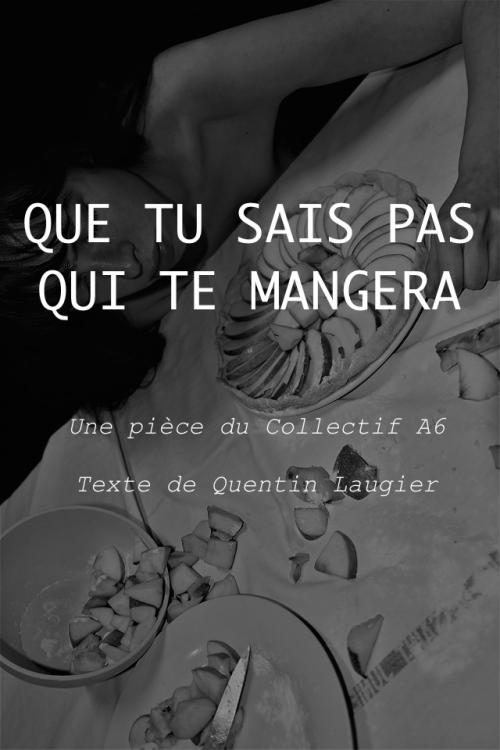

Que tu sais pas qui te mangera

A partir de notre projet de spectacle, Que tu sais pas qui te mangera, nous proposons de questionner l’acte de manger avec les élèves : comment notre rapport à la nourriture raconte notre rapport au monde ? Il s’agira d’aborder cette question non pas sous un angle didactique mais sous l’angle artistique. En partant de leur expérience personnelle et de matière littéraire ou picturale, nous improviserons au plateau pour écrire ensemble une pièce. Nous souhaitons que ce projet les fasse se questionner ensemble sur le fonctionnement de la création en collectif. Ce travail nous permettra aussi de lancer l’écriture d’une petite forme de notre spectacle que nous pourrons tourner dans des écoles et collèges.

Qu’est-ce que manger raconte de nous ? Comment l’acte de se nourrir, qui semble banal à première vue, raconte à la fois le plus intime - les questions de l’ordre de la survie, les souvenirs ou les traditions, les rapports pathologiques qu’on peut entretenir avec la nourriture - et le monde social, politique, géographique dans lequel nous vivons ? Ce que l’on mange témoigne de notre identité, notre façon de nous percevoir et de percevoir le monde. C’est autour de cette question que nous créons collectivement notre premier spectacle, Que tu sais pas qui te mangera, qui se jouera en mai prochain au théâtre des Clochards Célestes à Lyon.

Ce spectacle est né autour de deux envies : celle d’aborder cette question de façon théâtrale, ce qui nous semble assez rare (la nourriture au théâtre est soit un prétexte soit une situation, elle est beaucoup plus rarement sujet d’une pièce en soi). Et l’envie de travailler ensemble, de manière collective, en créant une fable à partir d’écriture de plateau. Nous avons rassemblé de la matière (films, livres, essais, articles), avons beaucoup travaillé par improvisations, ou propositions dirigées, pour que finalement l’un de nos membres, Quentin Laugier, également auteur, parte avec une structure de pièce claire. Nous fonctionnons ainsi : l’implication dans la recherche est collective, ainsi que les choix de mise en scène, mais l’écriture est centralisée. Il nous semble important, pour un sujet comme celui-ci, de ne pas tomber dans du théâtre documentaire, qui risquerait de devenir explicatif et moralisateur ; au contraire nous cherchons la poésie de l’acte de manger, d’incorporer. C’est pourquoi nous travaillons à écrire une véritable histoire, notamment autour de la structure du conte.

L’idée nous est venue après un travail autour d’Hansel et Gretel, et des recherches de Bruno Bettelheim dans Psychanalyse des contes de fées. Le conte ayant une portée édifiante en faisant appel à nos émotions, tout ce qui y a trait à la nourriture a nécessairement un aspect symbolique très fort, et fait appel à notre inconscient collectif. Nous avons eu envie de créer une sorte de conte moderne, autour de nos questionnements et nos angoisses actuelles par rapport à l’acte de manger.

Nous tentons d’aborder plusieurs thèmes : la crise agricole en France, la question de l’agriculture intensive mais aussi des paysans étranglés par la grande distribution ; les troubles alimentaires, ce que le refus de manger vient dire de notre société ; l’érotisme de la dévoration ; l’aspect affectif, le souvenir, la tradition du repas, les madeleines de Proust …

L’idée de travailler sur un projet avec des enfants en partant de ces questions est née de plusieurs envies. D’abord nous désirons approfondir notre travail de recherche. Celui-ci a toujours accordé au témoignage une place centrale. Entendre les mots utilisés par chacun pour parler de son rapport intime (affectif ou névrotique) à la nourriture est pivot dans notre travail d’écriture. Or la parole directe des enfants est quelque chose qui n’est pas encore intervenu - un rapport plus brut à ces questions qui apporterait sûrement un autre éclairage à notre travail de recherche. Créer avec eux nous permettrait donc d’avoir un autre regard et de continuer notre recherche.

Nous voulons amener les élèves à s’interroger sur leur rapport à la nourriture, à ce qu’ils mangent et à comment ils le mangent, comprendre ce qui peut se jouer chez eux, à leur âge, mais sans rester dans un pur travail de collecte, dans lequel ils auraient une position somme toute assez passive. Nous proposons plutôt de partir de l’expérience des élèves, de les amener à se raconter au plateau, pour ensuite créer avec eux une pièce dont ils seraient les auteurs, les metteurs en scène et les acteurs et qui aboutirait à une présentation.

Il s’agirait de les amener à une première forme de prise de parole au plateau, sous forme de texte qu’ils auraient écrit, ou de propositions de scènes. Dans le même temps, nous apporterions de la matière littéraire pour les faire s’interroger ensemble sur ce que ces oeuvres évoquent pour eux.

De la même manière que nous travaillons en collectif, nous voulons proposer un travail collaboratif, où les élèves seraient encadrés, et non pas dirigés. Ainsi, ce seront eux qui décideront de quelle manière ils veulent s’emparer de ce thème, du moins dans le temps de l’exploration au plateau. Nous collecterons leurs propositions pour à la fin écrire une pièce, pour eux tous. De même, la mise en scène sera encadrée mais en instaurant un système où chacun devra prendre un charge une répétition, le travail d’une scène, etc. Nous appliquerons les valeurs de notre collectif dans nos interventions. Ainsi nous offrirons un cadre où la parole de tous sera sacrée et où la responsabilité de chacun s’apprendra par le plaisir de se voir assigner une fonction nécessaire à l’énergie d’un groupe sans qu’elle ne dépende d’un jugement supérieur.

Enrichis de toutes ces expériences et de ces rencontres, nous nous emparerons de ce travail avec eux pour le prolonger. Nous désirons créer une forme de notre spectacle plus courte et plus adaptée à des publics jeunes afin de pouvoir le jouer dans des espaces autres que les salles de théâtre, et de pouvoir aller à la rencontre d’autres publics. Une forme qui ne serait donc pas une adaptation de notre pièce mais qui en serait l’autre versant, leur versant, tant autour de l’intrigue, que de la langue et du dispositif. Pour cela, nous avons besoin de connaître leur rapport à ces questions là. Quelles thématiques dans ce sujet les touchent plus que d’autres ? Mais aussi quel regard ont-ils sur ces questions que nous n’avons plus ?

Nous voulons faire un théâtre qui articule l’intime au politique, ou comment le monde entier se raconte au sein même de l’individu. C’est pourquoi nous aimons interroger des actes qui semblent banals, se raconter un peu soi sur un plateau pour interroger ensemble le monde. De même le travail en collectif nous passionne, justement pour résister à une vision de la vie de plus en plus individualiste, et réfléchir à ce qui fait société. Ce rapport à la création, nous avons envie de continuer à l’affiner et à le transmettre. Il nous importe beaucoup de voir ce qui peut se jouer chez des jeunes qui ont une connaissance très minime du théâtre dans le processus de création.

Le théâtre, et notamment le travail d’écriture, est souvent considéré comme quelque chose nécessitant des connaissances et des codes très précis. Le processus de travail que nous proposons a aussi pour but de montrer que la création artistique nait avant tout de questionnements profonds que chacun se pose, et que le théâtre peut naître de n’importe où.

Le projet sera principalement pris en charge par Aude Rouanet, ainsi que Quentin Laugier en partie pour la collecte de témoignages, et l’écriture de la pièce.

Journal du projet :

Par le(s) artiste(s)