Le projet « Un abri textile » est un projet de recherche autour de la notion d’architecture textile. Il a pour but de construire en techniques textiles un espace poétique à échelle humaine. Dans un premier temps, la résidence sera employée à effectuer un travail de recherche sur la micro-architecture et l’architecture textile. Puis de réfléchir à la construction d’un projet micro-architectural. Il s’agira d’étudier la mise en volume du textile que se soit à l’échelle de la vannerie ou de l’architecture, et de développer ma technique, mon vocabulaire et mon esthétique. La finalité sera de présenter autour d’un évènement, cet abri textile, ainsi que les expérimentations, maquettes et recherches théoriques.

1 SYMBOLIQUE DE L’ABRI

Ma première motivation pour la résidence « Création en Cours » est d’avoir le temps de ces mois de résidence à consacrer à la recherche et à l’expérimentation sur un projet personnel, avec une structure pour m’accompagner dans sa mise en place et sa diffusion. Ainsi que de construire un objet matériel à grande échelle, qui aura une réalité tangible.

J’aimerai construire mon projet en lui donnant d’abord une base de recherche. Je veux explorer les problématiques liées à l’architecture textile et l’habitat, sa symbolique et son histoire.

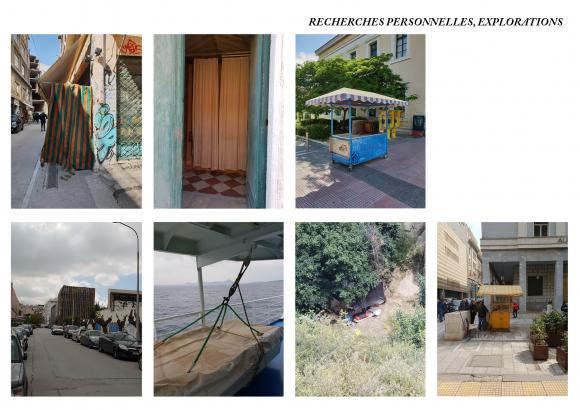

Aujourd’hui un abri textile couvre des domaines très larges, des loisirs de plage ou de montagne aux migrations, du nomadisme à l’agriculture, de la navigation marine ou aérienne. Mais toutes les applications sont toujours liée au voyage, au vent et au soleil. Ces trois idées seront au centre de ma recherche.

Ces architectures textiles ont aussi le point commun d’être éphémères ( abri de plage, étal de marché, chapiteaux de cirque ... ) avec différentes temporalité, une heure ou plusieurs mois.

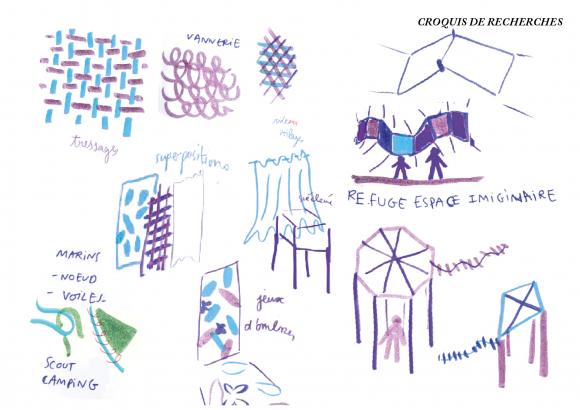

Je peux puiser mon inspiration dans les abris textiles les plus variés traditionnels comme modernes : les tentes des peuples nomades, les architectures en tressages de plantes, les tentes 2 secondes, les montgolfières, les serres de culture, les bâches montées sur les camions ...

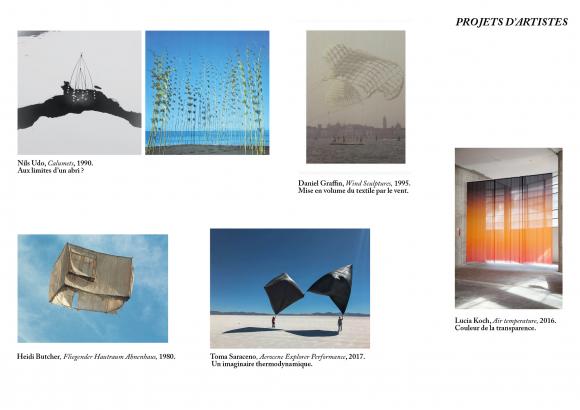

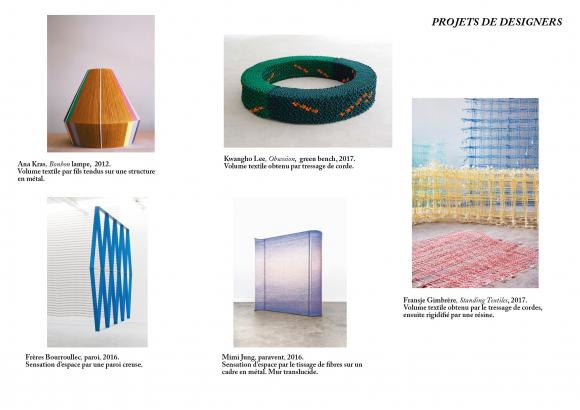

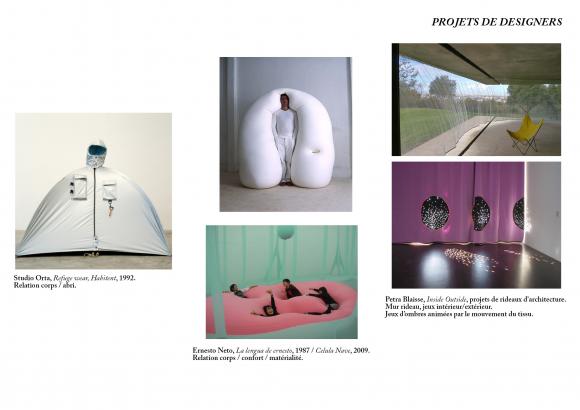

Ce sont également des problématiques présentes dans les travaux de nombreux designers et architectes, comme les parois des frères Bourroullec, Shigeru Ban et ses recherche autour du carton et de la vannerie, les rideaux de la designer Petra Blaise ; et les oeuvres d’artistes comme Eidi Bucher, ou les « Refuge wear » (vêtements refuges) de Lucy Orta. On pense également à Thomas Saraceno, qui propose d’entrer dans l’ère de l’aérocène, où les hommes vivraient dans des volumes textiles aériens.

Cette recherche sera théorique mais également pratique, par l’exploration urbaine, rurale, sylvaine, marine, au travers de reportages photos, dessins, analyses, études de cas.

2 REPRISAGE ET SOCIALISATION

« Tous les trois ou quatre ans, elle répare sa tente, lui « refait une jeunesse », en intégrant des bandes tissés neuves, et en renforçant celles qui peuvent l’être. (...) Le cycle de réparation de la tente est ainsi : démembrement du vélum, reprisage des bandes usées, et remembrement du vélum avec intégration de bandes neuves ou reprisées. C’est ainsi que la vie d’une bande tissée passe par trois stades ou trois âges : jeunesse, maturité, et vieillesse. »1

La notion de « reprisage » est l’action de « remettre en état une étoffe, un vêtement déchiré ou troué en faisant une reprise » (cnrtl.fr). Elle invite à penser à une architecture réparable. À un objet qui évolue au fil du temps, qui est réparé, amélioré, modifié. Le reprisage ouvre vers une nouvelle écologie, un objet qui évolue en même temps que les gens qui l’habitent et se l’approprient en le retravaillant sans cesse. Dans l’idée de repriser et retravailler son abri, il y a l’idée de fabrication, et la temporalité de la fabrication : « le temps de faire », ce qui sera gagné à fabriquer de ses mains, au temps passé en contact de l’objet.

« Enveloppe textile de la famille conjugale, la tente rend possible la vie sociale dans le désert : elle accueille, abrite, protège »1

C’est également la dimension sociale de l’abri textile qui m’intéresse : en architecture comme en textile, il faut créer et travailler en groupe. La fabrication devient un événement social, un moment de réunion : barn raising (construction de granges ) au Canada, monter une tente au camping, travaux collectifs de broderie et de quilt, pliage d’une chaine de tissage. C’est un travail communautaire où l’entraide et les liens sociaux sont indispensables.

3 L’ONIRISME D’UN ABRI

« La maison abrite la rêverie, la maison protége le rêveur, la maison nous permet de rêver en paix. »

« Tout espace vraiment habité porte l’essence de la notion de maison. Nous verrons comment l’imagination travaille dans ce sens quand l’être a trouvé le moindre abri : nous verrons l’imagination construire « des murs » avec des ombres impalpables, se réconforter avec des illusions de protection. (...) L’être abrité sensibilise les limites de son abri. Il vit la maison dans sa réalité et dans sa virtualité, par la pensée et les songes. » (Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, éd. Quadrige, PUF, 1957 )

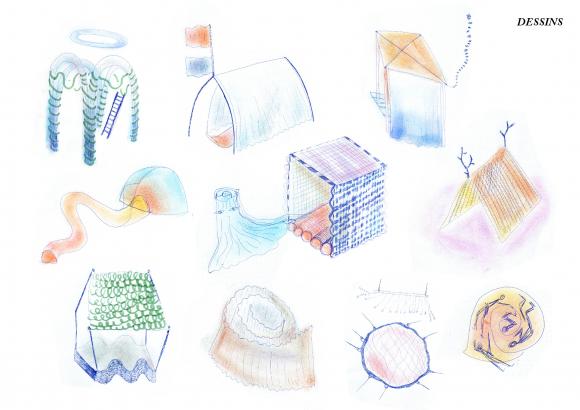

Créer un espace propice à la rêverie ? Dans la continuité de ma démarche, j’aimerai travailler des matières et surfaces où les ombres et les couleurs

s’entremêlent ; où l’environnement interagit avec la cabane ; par le son, les couleurs, les transparences, le soleil, le vent...

Un nouvel outil de mon travail vers l’onirisme sera le volume, l’espace intérieur et extérieur de cet abri, à dessiner et aménager dans la direction du rêve.

4 LE TEMPS DE LA CONSTRUCTION

Quand viendra le temps de la construction, je m’attacherai à étudier et fabriquer chaque élément de l’architecture : structure, murs textiles, sol textile, cordes, objets textiles intérieurs (tapis, rideaux, tentures, lit, draps, coussins, hamac, canapé, filet à provision, brosses, torchons...)

Pour la mise en volume, j’aurai exploré les techniques de noeuds marins et scouts, voiles de bateaux, tressage en volume, cerf-volants en papier et bambou... Ainsi que différents usages vernaculaires :

« Il pose également de gros galets sur le pourtour de la tente afin de supprimer tout intervalle entre tissu et sol et éviter les vents coulis. »2

La construction sera un moment de partage en communauté. Elle se fera en ville, à la campagne, en foret, ou ailleurs... Il sera intéressant ensuite d’investir le lieu créé, pour un évènement, ou dormir une nuit en extérieur dans l’espace. Cette appropriation pourrait faire l’objet d’une restitution photo et vidéo.

Après usage, quelques premières modifications pourraient être faites sur l’abri, pour l’emmener déjà vers sa deuxième version.

5 LA FIN DU PROJET

J’aimerai clôturer la résidence par une exposition. L’abri serait présenté autour d’un événement, où le public serait invité à se l’approprier. Seront également présenté tous les éléments autour du projet, les recherches théoriques, expérimentations, maquettes, photos, vidéos, dessins.

Les citations 1, 2 sont tirées du livre "Architecture et Textile : aménager l’espace, Rôle et symbolique des textiles dans les cultures nomades et sédentaires, S.l.d. Bernard Jacqué et Danièle Véron-Denis, 2017, éd. SEPIA, Association Francaise pour l’Étude du Textile, Actes des journées d’Étude" 1: Réparer la tente, habiter le désert Enjeux sociotechniques de l’entretient de l’architecture textile ouest-saharienne, sébastien boulay 2 : La tente noire des nomades du Ladakh et son aménagement textile, Pascale Dollfuss

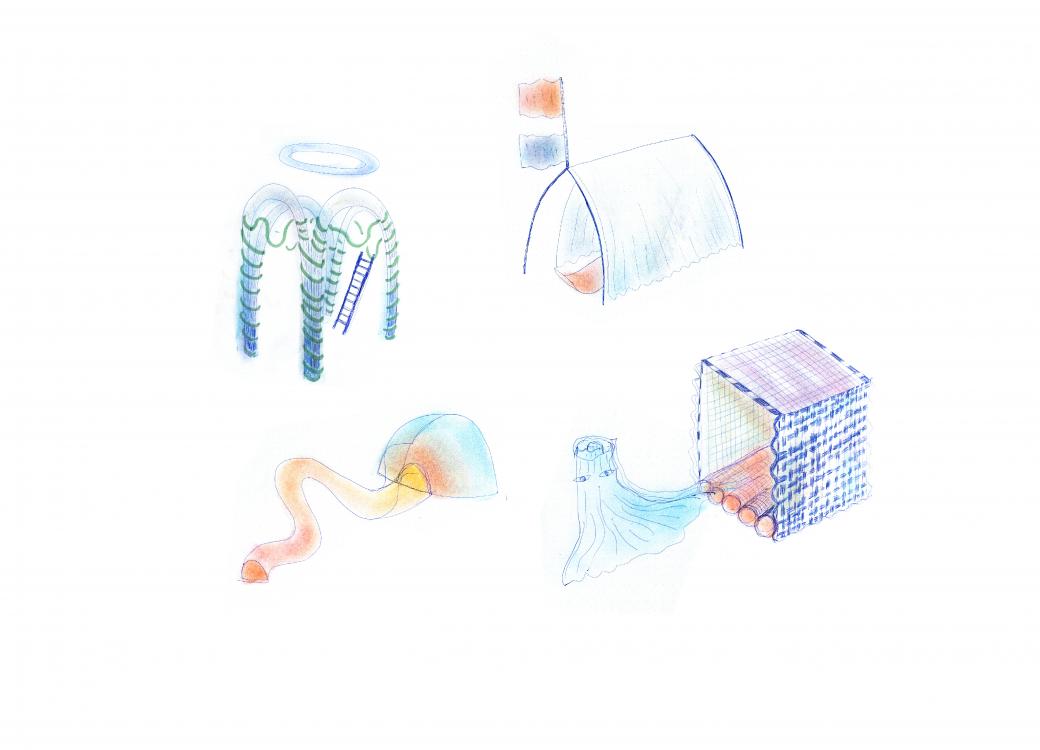

Un Abri Textile, inspirations et croquis

Journal du projet :

Par le(s) artiste(s)