Micro-climats est un projet de création d’objets, d’installations et de protocoles qui tempèrent nos lieux de vie en cas de grands froids ou de fortes chaleurs.

Les dispositifs se basent sur des matériaux locaux et des phénomènes physiques simples, comme l’évaporation de l’eau, la végétalisation, la circulation des courants d’air, mais aussi sur une exploration du « ressenti » climatique par les sens et les effets synesthésiques.

Cette recherche est l’opportunité de décliner un imaginaire autour des saisons, des éléments – l’air, la terre, l’eau, le feu- et de lieux communs tels que le « foyer » ou la « source ».

Entre la grotte et l’oasis, comment habiter l’école selon les saisons ?

Par la maquette et des mises en situation en classe ou en récréation, c'est ce que nous expérimenterons avec les écoliers.

Micro-climats est un projet de création d’objets et d’installations qui tempèrent nos lieux de vie, en cas de grand froid ou de fortes chaleurs.

Rafraîchir l’espace urbain, isoler thermiquement les habitations, sont des problématiques contemporaines auxquelles s’intéressent actuellement l’architecture et le design, avec des solutions inspirées, par exemple, de l’architecture vernaculaire. Elles se basent sur des matériaux et sur des phénomènes physiques simples, comme l’évaporation de l’eau, la végétalisation, la circulation des courants d’air, qui inspireront également la conception de nos propres objets climatisants, en plus des matériaux et savoir-faire locaux.

Les dispositifs développés se veulent des propositions légères, capables de venir se greffer à l’existant, à activer par des gestes particuliers, dans un souci d’économie de matière et d’énergie.

L’intérêt pour ces questions d’atmosphères, de climats, me vient de précédentes expériences de projets de design qui concernaient des lieux mal tempérés, pouvant être étouffant l’été et froid l’hiver, que ce soit dans un hôpital, une maison de retraite, l’accueil d’une école ou un jardin de résidence. Si ces problématiques thermiques sont toujours restées secondaires dans ces projets faute de temps et de moyens, elles mériteraient toutefois d’être développées. Les réponses, en plus d’apporter en confort de vie, se présentent selon moi comme des opportunités d’attribuer une identité forte à un lieu, en déclinant un imaginaire autour des saisons, des éléments – l’air, la terre, l’eau, le feu- et de lieux communs, presque archaïques et symboliques, tels que le « foyer » ou la «source ».

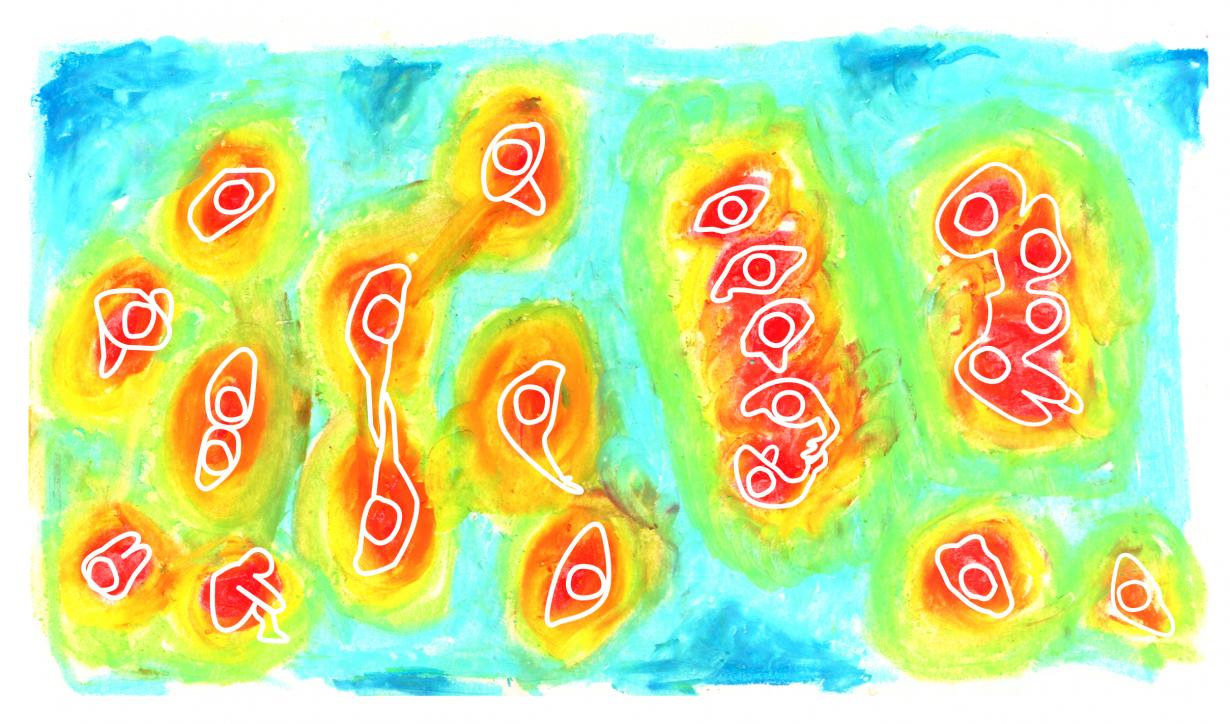

La météo étant entre autres une question de température mesurée, elle semble être également une question de « ressentis ». Les effets de ces dispositifs climatisant ne pourraient-ils pas être amplifiés par une dimension multi-sensorielle et synesthésique ?

L’exploration du « chaud » et du « froid », par le toucher, mais aussi par la vue (couleurs chaudes et froides, textures, matières), l’ouïe (sons feutrés, bruits d’eau ou de vent, résonnance), le goût (du menthol au piment) et l’odorat pourrait faire l’objet de premières expérimentations avec les élèves incités alors à porter une attention particulière à leurs perceptions.

En parallèle pourront être interrogés et revisités les comportements et les gestes adoptés pour se rafraîchir et se réchauffer au quotidien dans divers contextes, pour ensuite en envisager d’autres, comme chercher la fraîcheur au sol ou la chaleur au plafond.

Ces premières enquêtes inspireraient peu à peu la conception de premiers objets et maquettes, dont la fabrication et la mise en situation selon les saisons feraient l’objet d’ateliers avec les élèves. Nous pouvons tout aussi bien projeter le déploiement d’une caverne dans la cour que la création d’assises à inertie thermique, que l’activation d’étranges ballets d’éventails, ou un arrosage rituel des rideaux de la salle de classe.

Au fur et à mesure des recherches se dessineraient des installations qui condenserait le travail des derniers mois, dans lesquelles on viendrait prendre un bol d’air frais ou chaud. Une oasis, une grotte, une cabane...

Les territoires que je privilégierais pour effectuer cette recherche et création sont situés dans le Grand Est (par ailleurs au climat continental), où je travaille actuellement et où je souhaiterais développer des partenariats à plus long terme pour la poursuite de ce projet de micro-climats et de futurs autres.

Sans de réelle hiérarchie, les trois départements privilégiés seraient la Haute-Marne, les Vosges et l’Alsace.

Le plateau de Langres, et la Haute-Marne plus généralement, m’intéresse d’une part pour sa réputation d’être un des endroits les plus froids de France – au delà du côté anecdotique, cela peut devenir un jeu dans le développement du projet avec l’école –, d’autre part pour certains savoir-faire développés localement, tel que la vannerie à Fayl-Billot autour de laquelle je développe un projet actuellement, ou encore la taille de la pierre de savonnière, très présente dans l’architecture locale.

L’implantation du projet dans les Vosges ou l’Alsace semble également pertinente, en terme de savoir-faire autour du bois, du textile, du grès, du verre, mais aussi en terme de paysage forestier et montagneux. D’un point de vue météorologique (à éprouver), Strasbourg et ses environs, encerclés par les massifs des Vosges et de la Forêt Noire, semblent connaître d’importants écarts de température entre l’hiver et l’été ; Colmar, enclavée également, est dotée d’un microclimat qui fait d’elle une des villes les plus sèches de France.

Journal du projet :

Par le(s) artiste(s)