Atypique

"Atypique" est un projet de mise en scène théâtrale autour de la question de l'autisme en France ainsi que sur le travail des éducateurs. En 2015, je rencontre Lucas Palisse, éducateur pour personnes autistes. J'échange beaucoup avec lui sur son métier, sa manière de travailler. Je l'interroge sur ces personnes qu'il prend en charge. A l'époque, il est très difficile pour moi d'expliquer ce qu'est exactement l'autisme. Durant cette période d'échanges, il se trouve que je met en scène un spectacle inspiré par le travail d'un autre éducateur. En effet, ma précédente rencontre avec Matthieu Lepers, éducateur pour jeunes délinquants à Marseille, a été le point de départ de ma toute première création : "Jusqu'ici tout va bien". Cette mise en scène abordait le sujet de la justice pour mineurs délinquants. Créé avec des lycéens et de jeunes adolescents de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), ce spectacle a notamment été joué au festival d'Avignon 2015. De la même manière que l'a été Matthieu, Lucas est ici l'élément déclencheur du projet "Atypique". En septembre 2016, pour commencer cette nouvelle création, je décide de suivre Lucas Palisse dans ses journées de travail. Je suis accompagné de Clara Bonnet, actrice et assistante du projet. Ensemble nous avons réalisé un court-métrage, "A cause de Mouad" dans lequel nous avons fait jouer une dizaine d'adolescents d'un quartier dit "sensible" de Saint-Etienne. Travailler avec de jeunes amateurs nous intéresse donc particulièrement et forts de cette première expérience, nous avons décidé de continuer notre collaboration. Au départ, j'imaginais centrer mon projet sur les éducateurs et le secteur social. Or, durant les jours passés avec Lucas Palisse, nous avons longuement rencontré plusieurs jeunes autistes. Nous avons été bouleversés par ces vies, ce mystère, ces "autres". Il m'a alors paru plus intéressant de changer d'angle en proposant de nous intéresser avant tout à l'autisme pour ensuite parler des éducateurs.

Dans un premier temps nous souhaitons, Clara Bonnet et moi-même, créer un temps de rencontre avec les élèves (quatre-cinq jours environ).

J'ajoute à ce propos qu'il est important pour moi, étant très attaché à l'idée de la mixité dans les écoles. que nous soyons un homme et une femme lors de ces premières rencontres.

Lucas Palisse, éducateur pour personnes autistes, nous accompagnera. Lucas a l’habitude de parler de l'autisme aux enfants. Il leur fera part de son métier, de la précision que celui-ci implique, et des différentes « méthodes » qu’il utilise.

Et puisque comme il en est pour tout un chacun, aucune personne autiste n'est pareille à une autre, il leur expliquera qu'il doit s'adapter à chaque personne avec qui il travaille. Il rappellera aussi que l’autisme ne peut résumer une personne, et que c’est une différence plus qu’une maladie. Il sera pour nous essentiel de pouvoir échanger à ce propos avec les élèves, de connaître leurs avis, leurs questions, leurs expériences...

En parlant de l’autisme, nous parlerons avant tout de « différence ». En nous demandant comment promouvoir la place des personnes autistes dans la société sans nous référer à l'absolu de la norme sociale et comportementale, nous souhaitons nous ré-interroger sur celle-ci.

L’autisme est devenu une « Grande Cause Nationale » en 2012. Mais il faut avouer qu'au niveau de la prise en charge, de la sensibilisation ou de l'établissement des diagnostics, la France est encore en retard, comparée à de nombreux pays. Cependant, les recherches sur l’autisme se poursuivent et permettent une meilleure compréhension de cette pathologie. Par ailleurs, des études statistiques montrent que le nombre d’enfants autistes a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années. Cette augmentation est simplement explicable : elle est due aux modifications successives des critères diagnostiques de l’autisme. Ces « lacunes » françaises ont donc aussi motivé notre désir de créer une forme théâtrale sur le sujet. Non pas pour porter un jugement mais pour tenter de s'interroger sur le regard que nous portons sur les personnes dites différentes.

Durant ces premiers jours de rencontre, d'échanges et de témoignages, Clara Bonnet et moi proposerons aux jeunes élèves de prendre part au processus de création. Nous souhaitons pouvoir nous poser ensemble cette question : comment parler de l'autisme sur une scène de théâtre ?

Afin d’entretenir avec eux un véritable rapport de création, nous leur expliquerons d'abord notre façon de travailler, de concevoir un spectacle à travers ce que l'on nomme « l'écriture de plateau ». Je dois préciser ici qu'en 2014 j’ai travaillé avec la metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen, artiste associée au Théâtre National de la Colline à Paris et à la Comédie de Valence. C'est avec elle que j'ai mis en pratique « l'écriture de plateau ». Ce fût une expérience fondatrice concernant mon rapport à la mise en scène. Il me paraissait donc logique qu'elle soit la marraine de mon projet. Elle nous épaulera et nous conseillera durant la création.

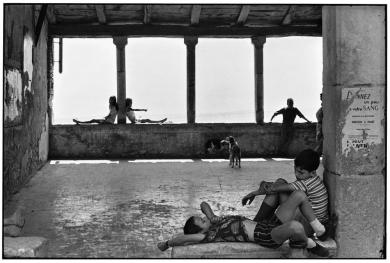

Ce processus d' écriture de plateau implique qu'il n'y ait pas de texte à mettre en scène au départ. On parle d'écriture de plateau car les mots s'inventent sur scène, au plateau donc, au fil des répétitions, par le biais d'improvisations. Les acteurs se nourrissent d'abord de matières nécessaires à la création : lectures diverses autour du sujet, films, peintures, photographies, musique, souvenirs personnels... Ils se créent ainsi tout un paysage intérieur, qui servira l'invention de leur personnage sur scène. Puis le travail d'improvisation au plateau peut commencer, guidé par le metteur en scène qui propose des situations concrètes autour desquelles se dessinent au fur et à mesure des enjeux, des liens entre les personnages, et finalement une fable, qui fait spectacle. C’est un véritable travail collectif autour d’une rêverie commune. C'est de cette manière que je souhaite travailler avec mes acteurs et plus ponctuellement avec les élèves.

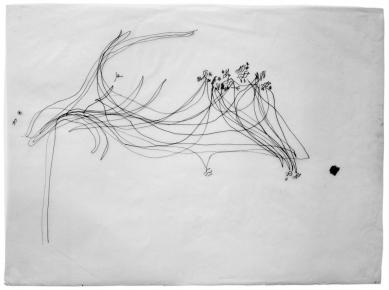

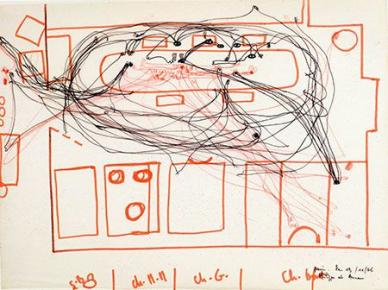

Ainsi pour nourrir ces premières rêveries communes, nous apporterons de la matière à partager avec les élèves. Nous lirons par exemple « Le Papotin », un journal entièrement réalisé par des personnes autistes. Poèmes, interviews, regards croisés sur le monde, dessins, s'y mêlent avec beaucoup d'humour, de lucidité et de poésie. Nous regarderons également des films, des extraits de documentaires. Et surtout nous nous intéresserons ensemble aux travaux de Fernand Deligny (1913-1996), une référence majeure dans le milieu de l’éducation spécialisée et un opposant farouche à la prise en charge asilaire des enfants autistes. Ses essais sur « les enfants à problèmes », notamment le fameux « Graine de crapule », m'avaient déjà beaucoup inspiré pour ma précédente création sur la délinquance des mineurs.

Tout ce temps de mise en commun de savoirs, d'expériences de connaissances, de références, est essentiel pour nous. Il fera office de recherche dramaturgique. C'est en invitant les élèves à participer à la mise en place de ce terreau d'imaginaires que nous enrichirons au mieux notre réflexion artistique.

Il va s'en dire qu'en choisissant de m'intéresser à l’autisme et à ses mystères, je veux évidemment parler d'un état d'enfance, de cette puissance-là. Commencer la création au sein même d'une école ou d'un collège prendrait alors tout son sens.

Dans un second temps, nous viendrons une vingtaine de jours avec les acteurs, actrices et techniciens pour travailler sur le plateau et commencer plus concrètement la création. Je compte sur quatre acteurs et actrices, ainsi que deux techniciens. Enrichis de tout ce travail documentaire et de cette matière première (humaine, littéraire, audiovisuelle…) les acteurs improviseront autour de situations diverses. Nous partirons de faits bien concrets : un éducateur au travail avec un autiste, des parents face au diagnostic, un jeune mis à l'écart du fait de sa différence fondamentale... De là s'inventera la fable.

Même si j’ai choisi de jeunes acteurs et actrices pour cette création, je projette de raconter une histoire familiale. A travers le prisme de l'autisme, les enjeux familiaux, les liens de fraternité, de sororité, les fractures générationnelles parents-enfants seront au cœur du spectacle.

En plus de la fable, il n’est pas impossible que des extraits de textes divers (choisis durant la période de recherche dramaturgique) ou de chansons, pris en charge par les acteurs, viennent enrichir le spectacle.

En tant que metteur en scène, et pour ce type de processus de travail, j'ai besoin que les acteurs fassent de vraies propositions scéniques, franches et assumées. L’échange entre les acteurs et le metteur en scène est primordial puisque ce dernier va construire le spectacle en orchestrant les propositions des comédiens. Ainsi il sera passionnant pour les élèves qui souhaiterons assister ponctuellement aux répétitions de constater que créer un spectacle est quelque chose de très concret, qui se fabrique pas à pas. La construction du spectacle leur apparaîtra d'autant plus concrète que ce processus d'écriture de plateau implique un dialogue constant entre les acteurs, les techniciens et le metteur en scène. Chaque membre de l'équipe est un créateur à part entière. C'est cet aspect collectif que je veux mettre en valeur et tenter de transmettre aux jeunes.

En plus d’assister ponctuellement aux répétitions les après-midis, je leur proposerai de s'essayer -certaines matinées, en groupes réduits- à l'improvisation au plateau avec les acteurs et actrices du projet. Ils pourront ainsi mettre en pratique ce que nous leur aurons transmis lors du premier temps de rencontre. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les acteurs et les actrices du projet un peu plus amplement.

Je voudrais désormais parler des deux techniciens qui nous accompagnerons sur ce temps de création.

Bedis Tir, compositeur et musicien (pour le cinéma notamment), composera la musique et les ambiances sonores du spectacle. Je souhaite que la musique (qu'elle soit création originale ou non) occupe une place importante lors de la création. Dans mon précédent spectacle la musique était déjà très présente et les acteurs chantaient à plusieurs reprises. J'aime aller puiser sans complexe dans le vivier musical de ma génération et de celle des plus jeunes. A mon sens, les morceaux les plus populaires chez les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas à dénigrer, mais bien à prendre en compte en tant que reflet d'une réalité contemporaine. La musique sera donc un média de communication essentiel entre mon équipe et les élèves. Concernant la création d'une musique originale, Bédis Tir muni de sa table de mixage, improvisera des morceaux en direct, en même temps qu'improviseront les acteurs sur scène. Le dialogue entre musique et acteurs sera constant.

Mehdi Rondeleux, quant à lui cinéaste et monteur, se spécialise dans le documentaire depuis quelques années et sera là pour filmer les répétitions, afin de garder une trace. Avec l’accord des parents et des enseignants, je souhaiterais que Mehdi Rondeleux puisse filmer les élèves pour recueillir leurs témoignages à propos des normes, des différences et de la question de l'autisme lors de la phase de rencontre. Ces petits entretiens pourraient -peut être- faire partie du spectacle final. Le média vidéo sera à terme un paramètre important du spectacle et témoignera de la dimension de théâtre documentaire que je souhaite mettre en place. A ce propos, nous avons filmé les séances de travail de Lucas Palisse avec les jeunes autistes. Nous ne savons pas encore si des extraits filmés de ces séances interviendront dans le spectacle, mais il est certain que nous en gardons précieusement la trace. A mon sens, la caméra est un moyen supplémentaire de se souvenir et de raconter.

Loire

Journal du projet :

Par le(s) artiste(s)

Par les participants