Les maisons au bord du monde

1907. Au fond d’un gouffre, William Hope Hodgson trouve un manuscrit ancien dans les ruines d’une maison suspendue au dessus du vide. C’est le journal d’un vieil homme qui a vécu, isolé, dans une maison qu’on dit avoir été construite par le diable, où il vit des expériences inexplicables et métaphysiques. Le livre est publié en 1908 sous le nom La maison au bord du monde.

En 2017, je lis ce livre et me dis qu’il faut en faire un film plasticien, inspiré des scènes surréalistes du livre. Les maisons au bord du monde est un projet de double film : l’un adapté du livre de Hodgson ; l’autre écrit avec les enfants. L’un raconte le monde tel qu’il a été rêvé il y a cent ans, l’autre tel qu’on le voudra être perçu dans cent ans.

Les Maisons au bord du monde est un projet d’adaptation audiovisuelle et plasticienne du roman de William Hope Hodgson publié en 1908.

Ce livre raconte comment un groupe de pécheur trouve dans les ruines d’une maison, construite au-dessus du vide d’un gouffre, le journal d’un vieil homme y ayant vécu avec son chien et sa sœur. Désignée par les habitants de la région comme une maison hantée, le vieil homme y vit heureux jusqu’au jour où il voit apparaître une plaine à perte de vue à la place du mur de sa chambre. L’homme se retrouve alors flottant au milieu du cosmos, traversant les années, assistant à l’enchaînement des âges du monde, sans pour autant quitter l’intérieur de sa maison. Lorsque le vieil homme n’est pas en voyage métaphysique, ce dernier se retrouve assailli par des créatures mi-homme, mi-cochon, cherchant à infester les siens d’un parasite mortel. Le journal du vieil homme se termine sur la décision de mettre fin à vie. Les pécheurs n’auront jamais le fin mot de l’histoire : personne n’est en mesure, dans le village, de démêler de cette histoire la part de superstitions des faits. Hanté par la lecture du manuscrit, l’un des pécheurs décide de retourner dans les ruines de la maison pour découvrir que cette dernière s’est probablement effondrée dans les profondeurs de la terre.

Cette oeuvre traite donc de thématiques proches de mon travail artistique, à savoir l’utilisation de monstres comme figure d’altérité (permettant ainsi de réfléchir aux notions d’étranger et de vivre ensemble) ; l’usage du récit d’anticipation pour commenter des enjeux et tensions de nos sociétés ; les jeux de dilatation de l’espace et du temps ; la distinction trouble entre fiction et réalité, récit rapporté et inventé ; et l’exploration de territoires comme support d’expérimentations visuelles et sémantiques.

L’adaptation de ce livre en film se ferait en deux films : le premier ferait l’objet de ma résidence artistique, et serait directement inspiré des scènes décrites dans le roman de Hodgson ; le second projetterait les thématiques de La maison au bord du monde dans un scénario original conçu en collaboration avec les élèves de l’atelier. Bien que faisant l’objet de temps de création distincts, les deux films seront conçus comme deux parties d’une même œuvre.

La première partie, faite en résidence, sera une adaptation plasticienne en images animées et sons du livre. Le film sera réalisé en studio, avec des décors peints et un seul comédien. Il s’agira d’un film expérimental muet, pensé comme une succession de peintures et de collages animés, représentant la maison en huis clos. Le travail de réalisation sera aussi solitaire que celui de rédaction d'un journal et mimera donc la posture prise par le personnage principal de La maison au bord du monde. Succession directe de mes précédents travaux d’art vidéo expérimentant les différentes rencontres entre techniques d’animation, son et vidéo, ce projet sera très inspiré du travail d’Elias E. Merhige (et notamment Din of Celestial Birds, 2006) ou encore du film de science-fiction réalisé avec des techniques pauvres Star Suburb (Stéphane Drouot, 1983). L’idée est de narrer l’histoire de La Maison au bord du monde comme s’il s’agissait d’un document historique retrouvé et dont on voudrait faire une reconstitution sensible et visuelle.

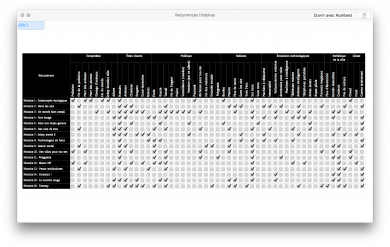

La seconde partie, faite dans l’école avec les enfants, sera envisagée avec la même économie de moyens. L’idée est d’encourager les enfants à réaliser tous les éléments nécessaires à l’élaboration d’un film, de son scénario, à ses décors et costumes peints, en passant par le jeu d’acteur et la prise de vue. Alors que la première partie tentera de reconstituer une histoire vieille de 100 ans, le film réalisé avec les élèves racontera notre monde actuel, tel qu’il sera perçu par des êtres vivant cent ans dans notre futur, à partir des traces que nous avons volontairement ou non laissé derrière nous. Ce projet sera l’occasion pour les élèves de réfléchir à ce qu’est notre monde, aux objets qui peuvent acquérir le statut d’archives et aux histoires pour lesquelles nous souhaiterions que nous nous souvenions de nous. Puis, il faudra faire un travail d’imagination : une fois tout cet héritage laissé derrière nous, comment sera-t-il reçu ? Comment des êtres, peut-être même pas humains, les récupérant, pourraient les interpréter ? La seconde maison au bord du monde sera un film racontant cette transmission d’histoire.

Deux axes de réflexion m’accompagneront durant tout ce projet et seront les bases de discussion avec les élèves participant aux ateliers.

Tout d’abord, ces deux films sont l’occasion de nous demander, alors que nous vivons actuellement une période charnière de notre histoire (crise écologique, sociale et politique ; développement de nouvelles technologies et d’enjeux qui leur sont liées…) quelles traces nous voulons laisser derrière nous. Nous pourrons alors interroger sur les archives existantes et celles qui devraient découler de notre génération. D’un point de vue pédagogique, cela pourrait aussi permettre de discuter de notions de vivre ensemble, de ce qui fait que nous sommes humains, des qualités pour lesquelles nous voulons nous battre, etc. Ce sera alors l’occasion de parler, de manière non-frontale, de lutte contre les discriminations, de tolérance et de bienveillance — des engagements que je porte dans tous mes travaux artistiques.

En travaillant à constituer des archives, nous pourrons aussi nous demander comme nous récoltons celles-ci. Nous pourrons alors discuter comment un simple objet, un récit parmi tant d’autres, devient signifiant, parce que nous lui accordons un certain crédit. Et, de ce fait, se demander comment sont reçues ces archives, et à quoi elles servent. Le scénario inventé par les élèves ne cessera donc de tenter de répondre à la question suivante : comment pourrait raconter une forme de vie future, n’ayant aucune connaissance de notre civilisation, l’histoire que nous avons vécu ensemble ?

Le deuxième axe de réflexion serait autour du statut des récits et de la valeur que nous voulons accorder aux récits qu’on nous transmet. Le livre de William H. Hodgson veut faire croire à un récit trouvé —qui serait alors une histoire vraie— alors même que nous savons tenir entre nos mains un roman de science-fiction. L’histoire imaginée avec les enfants pourraient porter les mêmes ambiguïtés quant au statut du récit. Nous pourrons alors discuter des intérêts de l’auto-fiction et de la part de vérité que porte tout œuvre, même de fiction. L’enjeu sera alors de se demander : est-ce important de savoir si ce que je raconte est vrai ou pas, ou bien le seul fait que j’ai voulu le raconter me permet-il de constituer le témoignage d’une époque ? En somme, ces deux films d’anticipation seront l’occasion de réfléchir à comment nous envisageons de vivre ensemble et de nous créer une histoire commune.

Journal du projet :

Par le(s) artiste(s)