Les Fulguré·e·s

Un spectacle-enquête sur le savoir, la science, la foudre et les humain.e.s qui en font l'expérience

Les Fulguré.e.s est un projet imaginé à partir de l’expérience extrême d’un groupe de personnes qui ont toutes survécues après avoir été touchées par la foudre. Ce projet est à la croisée du théâtre et d’une multiplicité de disciplines scientifiques. Les répétitions en vue de la création d'un spectacle ont commencées à l'automne 2020 et ont été précédées par deux années d’enquête, autant scientifique que poétique, pour comprendre la naissance de la foudre, ses effets et ses mystères. Avec mon équipe, nous avons rencontré différent.e.s « acteur.ice.s » de la foudre : physicien.nes, géologues, météorologues, mais aussi chasseur.se.s d’orages, victimes, témoins. Le projet de résidence Création en cours est intervenu au sein de la première année d’enquête, et fut un premier pas vers l’écriture du spectacle.

Les Fulguré.e.s est un projet artistique qui prend pour point de départ un fait divers. En septembre 2017, à Azerailles (54), un groupe d’une quinzaine de personnes a été touché par le même éclair et tout le monde a survécu. Ces personnes avaient à l’époque entre 8 et 70 ans. Elles ont souffert, et souffrent encore, de symptômes à court, moyen et long terme extrêmement divers (allant de symptômes physiques à des modifications neurologiques). Ces personnes sont désignées comme étant des « fulguré.e.s », ce qui les distinguent des personnes « foudroyé.e.s », qui décèdent des suites du contact avec la foudre. Il en existe un certain nombre en France et dans le monde, mais un tel nombre de survivant.e.s touché.e.s par un même éclair est unique. Suite à cet événement, une équipe de scientifiques a lancé un protocole de recherche et d’études sur ces fulguré.e.s d’Azerailles, pour tenter d’expliquer le phénomène du chemin de la foudre dans les corps, qui est encore aujourd’hui très mal expliqué par la science.

J’ai été très intrigué par cette histoire, et notamment par le fait que la foudre demeure inexplicable par certains aspects, alors qu’il me semblait jusque-là qu’il s’agissait d’un phénomène très familier et commun. On ne sait pas pourquoi certaines personnes décèdent alors que d’autres survivent. Aussi, les personnes qui ont été touchées par le même éclair à Azerailles ont toutes survécu, mais souffrent d’une grande diversité de symptômes post-traumatiques.

L’expérience de ces personnes touche donc à des choses très mystérieuses, que la science échoue à expliquer. Comme un élan naturel, nous avons ce désir fort de répondre à ces questions : pourquoi ? Comment ça se fait ? Comment ça marche ? Qu’est-ce qu’un coup de foudre ? À quel endroit de mystère touchons nous quand le corps humain est confronté à ces états limites ?

La science devient alors, dans des cas aussi extrêmes, une tentative d’explication parmi d’autres. Pour expliquer la raison pour laquelle tou.te.s ont survécu, une personne fulgurée, que nous nommerons O, avançait l’idée qu’ielles s’étaient partagé la charge parce qu’ielles étaient tou.te.s ensemble. Les scientifiques ont réfuté cette hypothèse, la charge électrique étant de toute façon beaucoup trop importante. Mais à ce stade d’incompréhension, toutes les hypothèses se valent, certaines ouvrant les possibilités d’une vraie rêverie poétique collective. Les effets de la foudre sur les corps permettent également d’ouvrir sur l’origine des arcs électriques en général, et donc sur d’autres états limites, comme l’électrocution, voire l’épilepsie.

J’appartiens à une famille de scientifiques passionnés, mais j’ai toujours eu une grande incompréhension, voire un sentiment d’exclusion par rapport à des questionnements et des découvertes scientifiques. Pourtant j’ai toujours été mis en présence, par ce cercle familial, de disciplines passionnantes (la virologie, la physique des matériaux, l’énergie solaire...). La découverte de ce fait divers m’a permis de prendre la science par un autre bout : celui de l’étonnement sensible. Comment des phénomènes scientifiques peuvent changer la vie de personnes ? Comment peut-on tenter d’expliquer des choses qui sont inexplicables ? Quand la science échoue à expliquer les choses, quelle place cela laisse-t-il pour imaginer d’autres réponses ?

L’étude de la foudre a en plus la particularité de ne pas appartenir à une seule catégorie disciplinaire scientifique. Cela relève autant de l’astrophysique, de la géologie, de la chimie des matériaux, de la physique, de la météorologie...que de l’archéologie, puisqu’il s’agit d’une démarche scientifique appliquée à quelque chose qui a forcément lieu hors de son temps d'observation, puisque la foudre est instantanée.

Mon envie est de prendre cette drôle d’histoire comme une porte ouverte pour visiter les confins de la science, là où le réel n’est pas stable et prévisible, et là où la science, en quelque sorte, est prise à défaut. Le projet de ce spectacle est de créer un espace d’enthousiasme communicatif face à l’instabilité et l’inexplicabilité des phénomènes naturels que nous croyons connaître. J’aimerais que cela passe par des biais narratifs et didactiques, au sein d’un dispositif théâtral.

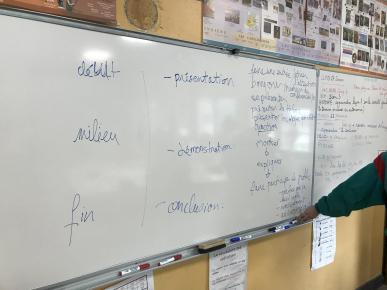

À cette étape de recherche, mon envie est de proposer une multiplicité d’hypothèses et de tentatives de compréhension, sous la forme d’une vulgarisation scientifique qui serait théâtralement ludique. J’aimerais, autant que cela soit possible, passer par l’expérience pour comprendre ce qui se joue, et pour en imaginer l’intérêt au plateau.

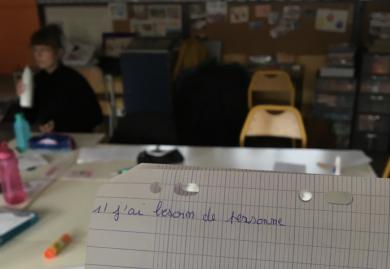

J’ai imaginé le temps comme une randonnée-enquête dans le monde de la foudre, pour recueillir des témoignages, des explications, des démonstrations et des réponses venant de scientifiques. Notre objectif, en tant qu'enquêteur.ice.s, était de recueillir la parole d’autrui sans la réduire et sans l’instrumentaliser. Cela a été permis par le fait d'organiser des rencontres sur des temps longs, à plusieurs reprises, pour déjouer une rencontre trop fugace et donc des propos de surface.

Journal du projet :

Par le(s) artiste(s)