Dès lors que les îles auront disparu

Dans une installation cinétique et conceptuelle, Dès lors que les îles auront disparu, tracera un scénario d'anticipation au moyen de plusieurs médias, à la suite d'une recherche auprès des acteurs du développement durable, des scientifiques, philosophes, artistes et habitants. Dans ce prétexte à l'écriture et l'étude d'une histoire qui n'a pas encore eut lieu sur le territoire insulaire français, Christine Confiance mettra en pratique la géopoétique de Kenneth White : un rapport intense au paysage du monde.

« Dès lors que les îles auront disparu » se veut être une fiction documentaire d’anticipation installative et intermédia. C’est à la lecture du rapport du CNRS sur la fonte des glaciers de l’Antarctique en août dernier (2016) que l’idée m’est venue de l'archiver (http://www.insu.cnrs.fr/node/5959) dans le but de l’utiliser pour un futur projet sur la submersion des îles. L'insularité est une récurrence dans mon travail, sans doute due à mes origines réunionnaises. Lors de mes visites des rivages mauriciens, seychellois, malgaches ou encore australiens, j'ai gardé en mémoire un rapport fort à la nature, à la végétation, à l'espace et à la déambulation. En prenant en compte ces éléments de notre environnement, je me suis interrogée dans mes précédents travaux sur le moyen de percevoir par exemple la course du soleil d'Est en Ouest en fonction des coordonnées géodésiques, du temps et la notion du temps par extension à son sens philosophique et social. Par mes lectures tels que les essais de Francis Hallé, essayiste et botaniste, les poètes, romanciers, essayistes Victor Segalen, Edouard Glissant, Kenneth White, Aimé Césaire, Frantz Fanon ou encore le philosophe Watsuji Tesurô, je m’interroge sur l'influence des milieux climatiques, des structurations géologiques, et des phénomènes maritimes sur nos interactions sociétales. Ainsi, mon habitat qui est la Terre me questionne sans cesse et je cherche comment l’habiter convenablement. Le projet installatif que je propose ici est né de tout cela.

1. Le paysage insulaire par la création cinématographique

Ayant grandi dans la principale ville portuaire et industrielle de La Réunion, je suis attachée à la problématique de l’eau. Le Port est une ville côtière se situant au même niveau que l’océan. Ville-muse, elle a été importante pour moi dans la confection de mes premières créations narratives, plastiques et visuelles. Sa photogénie me rappelle de mon point de vue, la ville de Ravenne peinte dans "Le Désert Rouge" (1964) de Michelangelo d’Antonioni mais également à la modernité énigmatique de son film "l’Eclipse" (1962). J'ai souvent pensé cette ville à travers ces deux films. En pensant à la modernité, les évolutions technologiques sont venues à moi comme une évidence. La science-fiction de Chris Marker dans "La Jetée"( 1964) réussit par une finesse juxtaposition et imbrication de son scénario en abîme à nous ramener à la question métaphysique du temps et du récit du temps par la guerre et les catastrophes technologiques. Ce film avant-gardiste et encore très actuel est une source infinie d’inspiration pour ce projet. Mes promenades aux jetées Nord et Ouest de la cité portuaire nourrissent mes rêveries mathématiciennes et prospectives sur le devenir des îles de façon global.

Ainsi, je ne m’étonne guère d’avoir écrit deux court-métrages ayant attrait aux îles. Dans « Il était Une fois La Digue » (2014), c'est au travers d’un conte documentaire dont le narrateur est le fil conducteur que je demande à de jeunes pré-adolescents de raconter leur quotidien au sein de l’île seychelloise de La Digue, île idyllique de 10 km2. Dans cet essai visuel et sensoriel, je souhaite faire coexister l’essence de l’île par l’emploi de procédés filmiques et sonores comme une sorte de synesthésie de la matière vivante dans un rapport poétique didactique du récit. Lors de mon premier repérage en février 2013, l’île de La Digue rencontrait déjà des problèmes d’évacuation d’eau dus aux intempéries. Ce problème devenu récurrent fut en 2014, l’objet d’un important accord entre l’Union Européenne et le gouvernement Seychellois en faveur d’équipements de protection et de prévention de ses rivages.

« A Tèr là » (2013) est un court-métrage de fiction en langue créole. Il y est question du quotidien de quatre adolescentes au sein d’une cité HLM du Port où entre ennuis et joies, elles vivent au jour le jour jusqu’au point de tension qui laisserait présumée une scission du groupe. Sans vraiment expliciter un désir fervent vers un éventuel exil hexagonal, elles pensent naïvement que s’installer « un jour » en France continentale les mèneraient vers une vie plus palpitante. Mais l’exil n’est pas le sujet principal de ce court-métrage. Il s’agit là de mettre en lumière une cité HLM d'un département d'outre-mer dans une description sincère d'un de ses réels.

Ces deux scénarios sont composé comme un diptyque ayant comme trait d’union l’adolescence dans l’espace territorial insulaire et sont les deux évènements précédents ma pensée pour cette proposition de recherche.

2. Le projet de recherche artistique en résidence

Cette proposition de recherche plurisdisciplinaire est une suite logique aux deux scénarios de court-métrages cités en amont. Mais il se pourrait que pour des contraintes de production de ces films, ce nouveau projet pourrait se lire indépendamment.

Synopsis

Dans un lieu mémoriel, l'histoire des (futurs) migrants insulaires est exposée. Dans cette exposition en souvenir des catastrophes passés, il se donnera à entendre et à voir les témoignages de ses exilés du climat dans lesquels seront mis à disposition plusieurs éléments documentaires expliquant la situation scientifiques, sociologiques, artistiques et géopolitiques des îles disparues.

2.1 Méthodologie de la recherche

« Dès lors que les îles auront disparu » est un projet hybride dans lequel je mets en récit une mémoire récoltée vivace, vivante qui se veut forte dans sa contemporanéité des habitants insulaires vivant sur le territoire continental. Dans cette volonté de porter la parole des migrants ultramarins principalement mais pas que, je souhaite mettre à jour des récits cachés afin de le réinscrire dans le présent d’un instant qui pourrait avoir lieu par la mise en jeu de narrations fictives et plastiques* (*qui réfléchissent à l’espace dans lequel elles se trouvent au travers de la multiplication des médias) tout en essayant de me tenir à distante d’une idéologie trop moraliste. Dans l’investigation et le traitement documentaire au moyen de différents médiums que ce soit du son, de la photo, de l’infographie ou de la vidéo, j’enquêterai auprès des acteurs/actrices impliqué-e-s dans la recherche des divers phénomènes socio-climatiques mais aussi des artistes et toutes personnes que je jugerai bon. Cette partie sera avant tout didactique sauf avec les habitants où je laisserai une part au hasard et à l’improvisation. Il convient pour cela d’avoir du temps et de prendre le temps de la rencontre afin de laisser place à une certaine complicité.

2.2 Mise en espace

De ces premières pièces filmiques, je mettrais en commun mes notes de recherches en confrontation pour la construction de mon récit. C’est à partir de ce premier travail de dépouillement que je déciderais de la mise en espace conceptuelle du lieu afin que l’histoire y soit définitivement inscrit. A ce stade, il est difficile de décrire la forme finale de cette installation mais je ne devrais pas perdre de vue l’enjeu initial de cette proposition qui est le documentaire d’anticipation. Il serait par la même judicieux de réfléchir au processus de monstration du futur en collaborant avec un-e commissaire d’expo ou un-e scénographe. Le spectateur-trice sera au cœur de l’installation car il sera « la machine » à projection du film. Il/elle sera lui/elle-même en mouvement, en déambulation dans l'espace que nous aurons créé. Cela peut prendre la forme de jeux de correspondance entre image et textes situés de part et d’autre de ce lieu mais dont l’ensemble hétérogène trouvera une homogénéité dans sa compréhension globale. Ce jeu de déplacement/mouvement, hétérogénéité/homogénéité est une chose importante dans mes intentions de lecture de l’œuvre.

2.3 Le récit d’anticipation

Mes premières œuvres sans doute maladroites s’intéressaient aux phénomènes de perception, aux hypothèses scientifiques, à la métaphysique tout en y mêlant jeux poétiques combinatoires, motifs géométriques, travaux documentaire, vidéos, texte journalistique et l’étude des genres cinématographiques, notamment le western et la science-fiction. On y percevait déjà mon rapport privilégié à la géographie, à la géologie, à la terre, l’énergie, la cosmologie et les mythes. Dans la géopoétique de Kenneth White, dans son ouvrage « Au Large de l’Histoire » (éd. Le Mot et le Reste, 2015), son essai sur l’art traite de l’idée géométrique et du mouvement géographique. Il cite Mondrian, Kandinski, Malevitch. Je me sens proche de l’idée où « l’étude de la Terre est un moyen d’amener un récit poétique ouverte aux territoires de l’être ». Il est question du lieu et de toutes ses dimensions. Je pense que l’île et l’espace maritime est un parfait exercice pour la géopoétique. Je cite Kenneth White : « Je dirais que l’écriture géopoétique est d’abord la tentative de se situer dans le plus large espace possible. C’est un moyen d’ouvrir un monde en suivant les lignes de la Terre ». Dans ce récit d’anticipation, le rapport de l’homme à la nature et au progrès dans sa dimension locale ouverte vers le globale est une des pistes que je souhaite explorer.

Conclusion

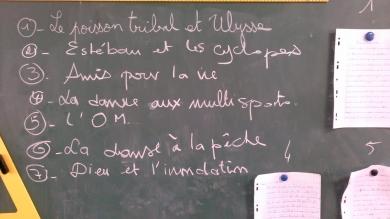

Cette résidence sera avant tout une résidence de recherche, un préliminaire à cette installation où je souhaite continuer à expérimenter la géopoétique. Ainsi dans le projet avec les élèves-artistes, je souhaite leur proposer d’explorer les mêmes pistes que moi dans la limite de ce qui sera convenue avec l’établissement.

La Réunion

Journal du projet :

Par le(s) artiste(s)