À travers une initiation pratique et théorique à la photographie je souhaiterais faire réfléchir les élèves aux images qui les entourent. Je voudrais qu'ils expriment leurs ressentis devant les images de leur quotidien en les re-photographiant. Re-photographier permet de comprendre l'image, de jouer avec son sens et sa plasticité. Cette expérience se ferait à travers des dialogues et une pratique de la photo collective. J'aimerais leur faire partager la richesse de ce médium en expérimentant, en jouant avec le médium et ses vastes possibilités. Les élèves produiraient un projet de A à Z, de la pensée préalable à l'exposition finale.

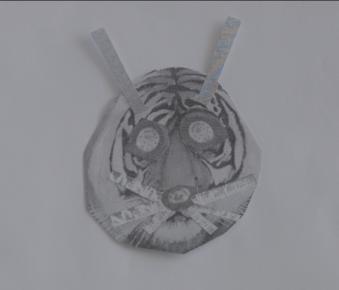

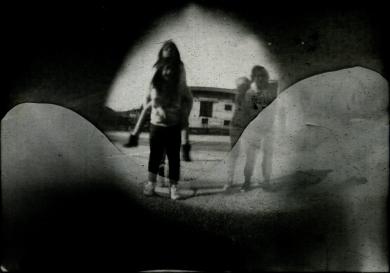

J'ai réalisé cette année un projet photo sur le sentiment d'impuissance face à la violence des images de presse. Je souhaite désormais poursuivre ce même projet avec d'autres types d'images, qui ne proviendraient pas forcément de la presse. Surtout, des images qui ne concerneraient plus la violence. Au contraire, je pense que des images qui seraient porteuses de messages positifs, de provenances plus diverses, d'images émouvantes parce qu'elles nous toucheraient par d'autres biais que le choc, la pitié, ajouteraient une dimension plus profonde. J'ai collecté cette année une dizaine d'images par jour. Ce sont les photos que l'on voit quotidiennement lorsqu'on lit la presse et qui présentent les traces laissées par de la violence physique sur des corps. Cela participe à créer chez moi, en tant que spectatrice, un sentiment d'impuissance face à l'image. Ces photos fonctionnent comme le support de récits possibles. L'image prétend donner la possibilité d'incarner une réalité qui, à travers les archétypes que nous reconnaissons, nous permettrait d'entrer en empathie avec les personnages. En cela, elle humanise l'information qui l'accompagne, elle nous permet de relier un fait lointain avec un sentiment que nous connaissons, ou que nous imaginons connaître. On reconnaît la tristesse, la colère, la peur, et cela nous permet de compatir. L'image permet d'abolir une distance, elle nous donne l'impression de voir ce qui se passe, de s'en rapprocher. Mais je ne peux m'empêcher de la décrypter et donc la distance persiste. Je vois des codes de représentation de la violence : les flous, par exemple, parce qu'une partie de l'image doit être cachée, pour protéger ou la personne prise en photo, ou le spectateur qui serait choqué. Certains codes se révèlent au fur et à mesure que je regarde ces images : des visages de personnages en larmes ou en train de crier, pour mieux représenter le drame, pour encourager l’empathie du spectateur. Bien que beaucoup soient inhérents à la photographie de presse, certains de ces codes me rappellent souvent des images de fiction. Je ne peux pas dire si la réalité représentée dans les images de presse influence la fiction ou s'il s'agit de l'inverse. C'est aussi pourquoi il m'a paru très important de sortir les images que je prenais de leur contexte. Malgré les récits presque fictifs que nous donnent à reconstituer ces images, un paradoxe s'installe : elles se présentent, dans le contexte dans lequel elles sont montrées, comme une source d'information objective. Cependant, je reste consciente de la place et de la subjectivité du photographe. Il est présent dans mon esprit parce que la photo est composée, souvent signée. Son rôle est d'être un témoin direct, à l'inverse du spectateur. Je rephotographie les images de ma collection pour pouvoir en extraire les codes que je remarque. Pour voir d'où vient le sentiment de malaise que je ressens à leur vision. Je les retouche, les recadre, les déforme, pour acquérir la distance nécessaire pour les voir et mieux les comprendre. Je choisissais d'abord des images qui me choquaient instinctivement. Ensuite, certains détails m'ont frappée car ils me paraissaient absurdes, comme par exemple l'utilisation de flous. Pourquoi faire le portrait de quelqu'un flouté ensuite ? Pourquoi n'utiliser que la suggestion ? Suite à ces questions un autre critère de sélection a fait surface : la question de l'éthique de la prise d'image. Est-ce respectueux de la personne de la montrer dans un moment de vulnérabilité et de souffrance ? Comment ont été prises ces images ? Est-ce moralement justifiable et compréhensible d'utiliser des illustrations, des photographies libres de droits qui sont utilisées par tous et pour tout ? C'est images là valent-elles mieux que de voir la violence d'une photographie qui aurait été prise sur le moment ? Ces questions sont apparues dans ma pratique de la photographie, et reviennent dans ce projet. Qui suis-je pour réutiliser ces images ? Pour les juger de quelque façon que ce soit ? Ce sont des questions auxquelles je ne parviens pas à trouver de réponse. C'est le paradoxe de s'approprier des images que je ne comprends pas encore entièrement. Parce que devant ces photos j'ai l'impression de ressentir la « souffrance à distance » dont parle Luc Boltanski, la pitié, la culpabilité, cette compassion forcée qui nous est donnée à ressentir dans le contexte humanitaire qu'il évoque, s'applique aussi il me semble, aux images de presse. J'ai la sensation d'être un témoin lointain, passif face à la douleur d'autres. De ne pas réagir, de laisser les images défiler. Cette collection est un premier moyen pour moi de ne plus être passive face à elles. J'espère en les montrant qu'elles ne seront plus des images que l'on voit passer mais qu'on prend le temps de questionner. J'espère que le spectateur ne sera plus le seul témoin d'une souffrance à distance. Ce projet sera exposé en novembre. Je souhaiterais l'approfondir en vidéo, le faire évoluer en allant vers d'autres types d'images, qui concerneraient d'autres aspects contemporains de notre société. Une façon de faire émerger ces autres axes de travail est de découvrir à quelles images des enfants de cet âge-là sont confrontés. Je souhaiterais découvrir quels thèmes regrouperaient ces images, quels aspects de leur vie s'y retrouverait, voir leur engagement avec ces prises de vues sur cette durée. J'aimerais savoir quelles sont les images auxquelles ils réagissent, ce pourraient en dire, comment ils pourraient exprimer ce qu'ils ressentent aussi en rephotographiant. J'aimerais que ce projet puisse les ouvrir à un médium qui paraît accessible mais reste sous-employé, voir comment ils pourraient s'épanouir à travers un projet artistique commun. J'aimerais aller dans un sens peut-être plus documentaire. Je pense qu'ils serait intéressant d'enregistrer les élèves quand ils parlent de leur choix d'images, les voir les manipuler, observer la façon dont ils prennent les photos, suivre leur regard. Surtout, je souhaiterais qu'il y ait enfin des voix sur un projet actuellement basé sur le silence du spectateur face aux images.

Hautes-Alpes

Journal du projet :

Par le(s) artiste(s)