Cabanes du futur

Comment habiter autrement ?

En se posant cette question se pose également celle de notre mode de vie et notre empreinte sur le paysage. En effet, la question de l'habitat est étroitement liée aux problématiques sociales et environnementales actuelles.

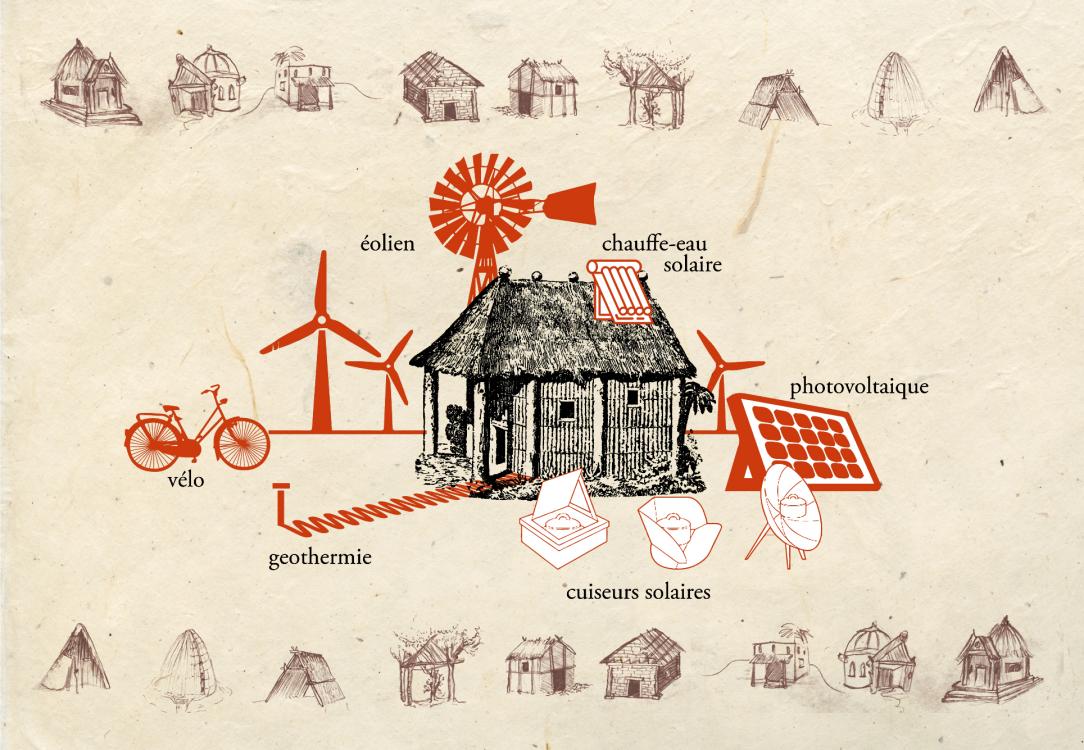

Anthony et Sophie ont entamé un travail photographique autour des cabanes. La cabane est une habitation flexible, polymorphe, se jouant des règles qui régissent l'architecture. En cela, elle représente un chantier idéal, à l'échelle des enfants, pour proposer de nouveaux imaginaires et de nouvelles formes d’habitat via l’appréhension des notions d’écologie et d’autonomie, ainsi que des outils y participant (cuiseurs et chauffe-eau solaires, par exemple).

Les enfants seront invités à développer des formes de représentation graphiques modulaires de ces outils, et à créer des installations sculpturales autour de la cabane. Ces constructions de cabanes et de pensées seront retranscrites dans un film.

Nous vivons une période de crise, traversée de peurs mais aussi de prises de conscience, notamment celle de l’urgence écologique. Il apparaît alors nécessaire de revoir nos modes de vie et, par conséquent, nos modes d'habitat. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés aux lieux résilients, en harmonie avec le paysage et un mode de vie plus simple. Cet intérêt est à l’origine de ce projet de repérage photographique de cabanes, qui deviendra un film.

Par ce travail, nous voulons témoigner des implantations de cabanes et quels fantasmes et réalités elles véhiculent, en observant la façon dont les vies s’y construisent.

En parallèle nous réfléchirons également à la création et au design d’objets permettant de tendre vers une autonomie énergétique (comme par exemple un cuiseur solaire, chauffe-eau et douche solaire, moulin à vent ou mini-éolienne, vélo énergie).

Les enfants participeront à cette création, mais seront aussi invités à concevoir de nouveaux objets originaux en matériaux naturels ou recyclés. Conscients de la nécessité de revoir les modes de fabrication, ces constructions pourront se faire en lien avec des fablabs et des artisans sur place, afin de lier les productions à un savoir-faire local. Les visites de cabanes “de nos grands-parents” (fermes d’antan …) permettront aussi de bâtir un pont entre deux générations, deux types de compétences et d’habitat: l'un moderne, type tiny house autonome, et l’autre, traditionnel, autonome également. Qu’est-ce que ces anciennes constructions nous disent sur leur ancrage dans l’environnement ? En tant que part du patrimoine leur intérêt est immense, mais on peut se demander si la technologie n’a pas aussi des choses à nous apporter, en terme de confort par exemple ? En outre, nous sommes pour une nouvelle approche des technologies (low tech, transformaking), plus durable.

Nous ferons donc appel à l’inventivité des enfants pour qu’ils injectent de l’imaginaire et de l’insolite dans la construction, les pratiques et usages liés à la notion d'habitat. L’exploration d’oeuvres littéraires et filmiques autour de ce thème y contribuera également. Car la cabane, par son originalité et son pouvoir métaphorique, a toujours été un objet de fascination pour les écrivains et artistes contemporains. (cf. références)

En tant que figure d’invention, symbole de liberté créatrice, cette forme d’habitat est une réponse possible à la question “comment habiter autrement ?” (article 4)

En effet, sa construction n’obéit pas à un ordre strict, dérogeant aux normes qui pèsent sur l’architecture. La cabane est unique car conçue au fur et à mesure, en fonction des matériaux présents sur place. Elle illustre ainsi le refus d’un monde standardisé et normalisé, et invente de nouvelles façons de se représenter l'espace et les liens, d’occuper autrement le paysage. Elle valorise l’auto-production, le bricolage en réseau.

Car certes il faut rechercher l’autonomie, mais collectivement, tout en tissant des liens. Ainsi, les cabanes qui nous intéressent ne sont pas des abris reclus, des replis sur soi, à l’image de Côme dans Le Baron perché d’Italo Calvino ou d’Henry David Thoreau dans son roman Walden, mais des gestes, gestes à faire ensemble, à réinventer en préservant aussi ce qui existe déjà comme les habitats traditionnels.

Les cabanes sont donc des lieux ouverts sur le monde. Elle sont “dans la nature et elle(s) en étend(ent) indéfiniment l’espace” nous dit Gilles A. Tiberghien dans De la nécessité des cabanes (Bayard, avril 2019). On y est à la fois protégé et à découvert, en lien plus étroit avec l’environnement. Leur construction aide à prendre conscience que l’on fait partie de la nature et que l’on évolue en symbiose avec elle. Se pose alors la question des traces que les Hommes - et leurs maisons- y laissent.

Selon Marielle Macé, auteure de Nos cabanes (Ed. Verdier, mars 2019): “construire des cabanes, c’est élargir la zone à défendre”. Ce qui est à défendre, c’est notre environnement, notre patrimoine, et nos liens avec les autres.

Car la cabane est le "geste" volontaire d’un retour vers une simplicité sans pour autant être précaire (à part les abris de fortune comme ceux des migrants, subissant une situation qu’ils n’ont pas choisie). Cette simplicité est paradoxale car elle implique un geste qui la dépasse : en effet, la cabane, avec son apparence modeste et fragile, est, paradoxalement, par sa puissance évocatrice, une « image de résistance » aux crises contemporaines. (Bernard Picon, Les Cabanes de l’entre-deux-monde, Ed. de Bergier, 2000)

On a en tête par exemple les cabanes installées par les Kanaks en guise de protestation aux accords de Matignon de 1988 dans Nouméa. "Ces espaces critiques que sont les cabanes, on les retrouve dans le contexte des luttes sociales qui agitent le monde aujourd’hui", relève Gilles A. Tiberghien.

Le fait de construire des cabanes sur les ZAD est une bonne illustration de la contestation de l’exploitation de la nature. Elles dérangent car elles montrent qu’autre chose est possible.

Les artistes contemporains se sont également réappropriés la cabane comme incarnation d’un idéal politique, dans des oeuvres ayant pour toile de fond l'urgence climatique, les catastrophes naturelles et les réfugiés qu’elles engendrent, et la crise du logement (que nous avons subie de plein fouet à Marseille en 2018 avec l’effondrement de trois immeubles Rue d’Aubagne). C’est le cas des oeuvres de Lucy Orta avec Refuge wear, proposant en 1998 des habits-tentes créés avec des SDF, ou alors Joachim Mogarra, créant des miniatures de favelas qu’il photographie (Les favelas à Rio, série “Images du Monde”, 1985).

Pour conclure, réfléchir à des cabanes éco-résilientes permet de mieux comprendre et réfléchir au monde vers lequel on tend.

Journal du projet :

Par le(s) artiste(s)