Une première expérimentation d'un atelier pour enfants.

Personæ: les héros comme hérauts

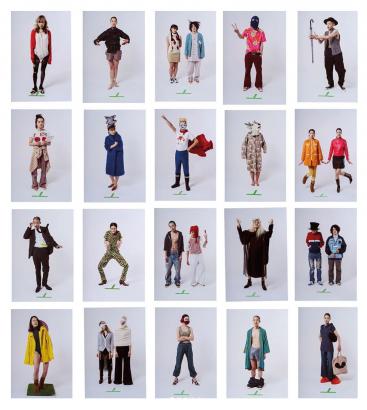

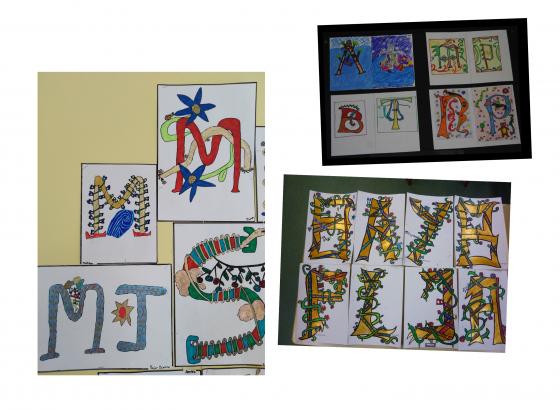

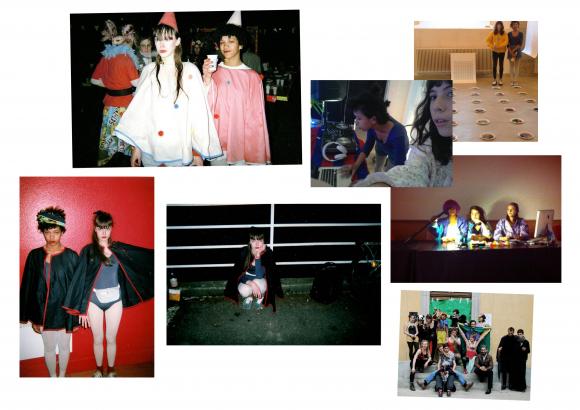

Réalisée en amont par la typographe Marie-Mam Sai Bellier, une étude théorique autour du «mono-mythe» viendra nourrir un projet créatif avec les enfants. Ils concevront une capsule temporelle sous forme d’édition imprimée, dont ils seront les «characters» (personnages en anglais). C’est à travers des ateliers d’écritures rédactionnelles, typographique, mais aussi par la mise en scène costumée, qu’ils constitueront un récit fantaisiste. Ils seront soutenus par des intervenants d’autres disciplines créatives, tel que la photographie, le jeu vidéo ou la couture, afin de développer les aventures de leur «persona» (leur double fictif). Les enfants seront invités à fictionnaliser leur quotidien. Une ode à la banalité devenue extraordinaire, à travers le pouvoir de changer de regard sur son monde en empruntant les yeux du typographe. Une initiation à la typographie fantaisie par l’incarnation au premier degré de notions élémentaires comme «identité visuelle» ou encore «habillage de texte».

L’objectif du projet sera la conception d’une édition (photos & textes), imprimée pour chaque enfant, contant les récits fantaisistes liés à leur quotidien dont ils seront les personnages principaux. À la manière d’un typographe, dont la profession est de décrypter les identités pour donner à lire une histoire à travers la silhouette d’un mot, nous définirons ensemble l’identité de leur personnage. Au sens de «persona» (le masque au théâtre), ils créeront leur identité fictive, en s’appuyant sur leur quotidien, à partir d’éléments observés dans leur écosystème, soit leur environnement. C’est à la suite d’ateliers et de rencontres que nous créerons le contenu du livre, en cristallisant une fiction nourrie d’après leurs histoires interconnectées, et traverserons toutes les étapes de la conception d’un livre, de l’écriture à sa publication.

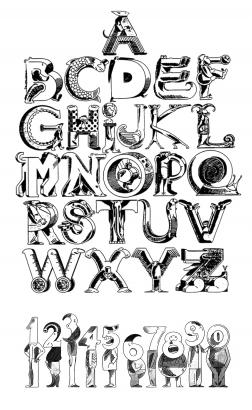

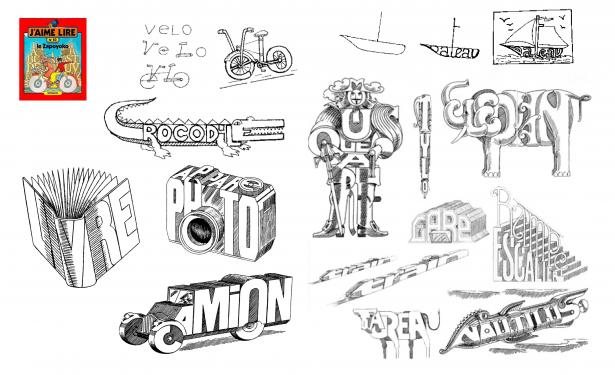

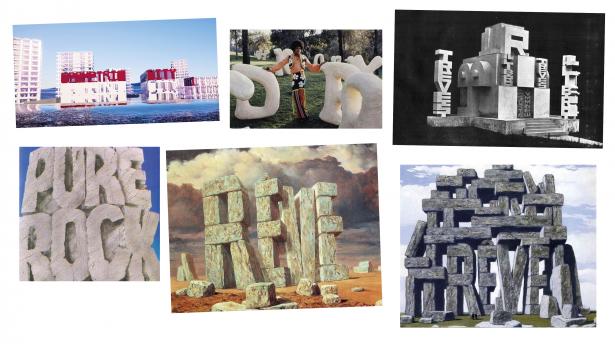

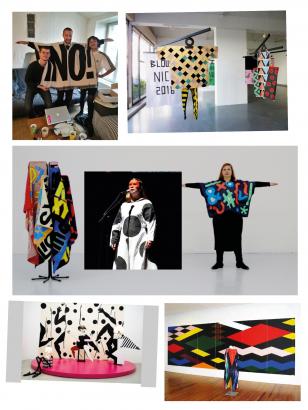

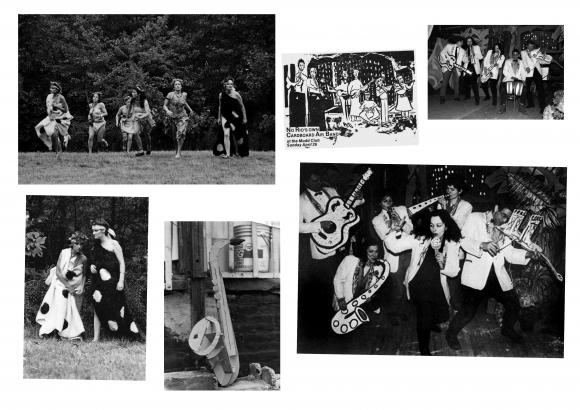

Dans la vraie vie, le typographe est un traducteur lorsqu’il est confronté à une commande de logotype. Il est chargé de faire émerger le sens à travers une forme primaire et élémentaire, le texte. D’un point de vue de héros (individu exemplaire par sa force de caractère), ou de héraut (celui qui porte le message), son pouvoir est de «voir au delà» et d’extraire l’essence du message, de l’histoire, d’un commanditaire pour donner à lire «l’esprit» du mot. Appelons cela sa mission. Le typographe créé alors des mots-images. À l’antithèse du minimalisme typographique, je souhaiterais faire découvrir aux enfants ma passion pour la pratique de la typographie fantaisie. En opposition à la calligraphie, elle ne respecte pas vraiment de règles. Elle est bavarde, à la fois illustration et lettrage. Ce genre typographique est une forme de personnification du texte, où l’expressivité est une forme de lisibilité.

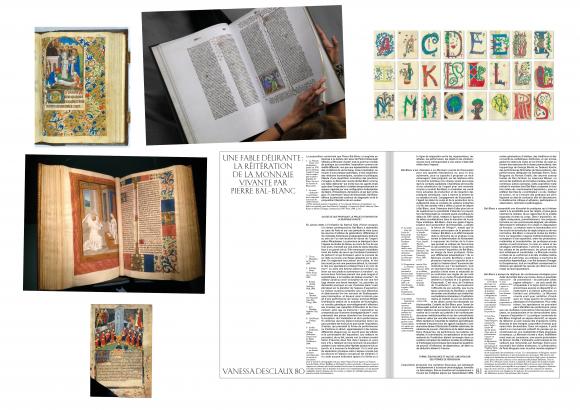

Forme populaire de l’histoire du dessin de caractère, elle correspond à son pendant publicitaire car ces créations servent les identités de marques, d’entreprises notamment par les logotypes et alphabets sur-mesure. Sa genèse démarre à la naissance de la publicité en Angleterre à la fin du XIXe siècle, qui correspond à une loi autorisant l’affichage dans l’espace public. Pour la première fois, la typographie quitte le livre et doit être vue plutôt qu’être lue. C’est à travers les caractères ornementaux qu’elle a cherché par tous les moyens à se démarquer de ses voisines, à être forcément plus visible et différente, générant des formes toujours plus fantaisistes. À l’instar de la nature, s’est développé une floraison d’espèces typographiques toutes plus belles et invraisemblables, nées de leur nécessité de survie dans un environnement de concurrence par leur support: la rue, la ville. Depuis, cette typographie s’est largement répandue notamment avec un second âge d’or dans les années 60-70, dû à des avancés similaires à l’époque du XIXe siècle, soit en termes de technologie d’impression, la photocomposition, et de supports, l’arrivée de la télévision, mais aussi, poussé par l’état d’esprit d’un monde en refonte post seconde-guerre mondiale.

Les typographies fantaisistes sont peu considérées dans l’Histoire dite «noble» de la typographie, il existe encore peu de textes théoriques à leurs propos. Pourtant, elles représentent un nombre important de témoins historiques clés des différentes époques de notre aire contemporaine. Un exemple simple: sur une photo de rue, les polices utilisées sont des marqueurs forts de tendances de l’époque, qui nous permettent de déterminer assez simplement la date à laquelle cette image a été prise. J’aime écrire leurs histoires, d’abord à travers mon mémoire de DNSEP aux beaux-arts de Lyon, puis dans chaque numéro des revues que j’édite sous ma maison d’édition. Son étude est passionnante car l’émergence de nouveaux dessins est souvent reliée au «zeitgeist» (l’air du temps) et à des problématiques historiques. À ma pratique typographique s’ajoute donc celle de l’écriture, à travers des études anthropologiques entre culture & histoire, mais également celle de l’édition.

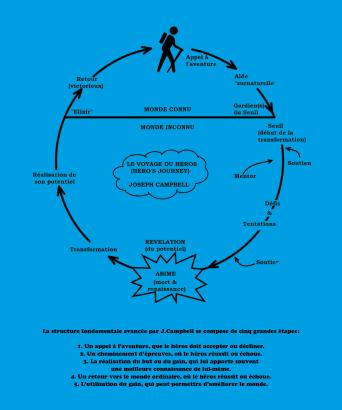

Mon intention de recherche serait de développer un projet théorique que j’ai amorcé durant cette période de confinement, interrogeant la question de mythes modernes. Pourquoi les héros? Le héros est un sujet actuel. En ce temps de quarantaine, nous les applaudissons tous les soirs à la fenêtre. Une notion qui revient souvent dans les médias, dans les fictions comme dans le réel. Nous sommes entourés de héros, de récits, de figures mythologiques qui ressurgissent ou qui n’ont jamais vraiment disparu à travers la publicité, la littérature, le cinéma ou encore le jeu vidéo. Évidemment dans les histoires vraies, nous le constatons pendant cette crise du covid-19, «les héros du quotidien» ou «héros ordinaires» (électriciens, postiers, membres de la famille etc.) ont une connotation politique et sociale. Ce sont ceux qui ont une quête et parfois connaissent des drames (immigration, milieux hospitaliers etc.) dans une société qui nous pousse à être le meilleur. À son échelle, chacun possède son histoire. Une histoire complexe & métisse, qui peut être un «pouvoir», celui de sa singularité. C’est par la découverte du schéma du mono-mythe de Joseph Campbell que j’ai pensé que l’expérimentation pourrait être intéressante: chaque héros reposeraient sur un schéma narratif unique.

J’aimerais proposer un message positif aux enfants à travers la rédaction de leur personnage. Cet exercice repose à la fois sur leurs centres d’intérêt personnel tout en leur faisant découvrir des domaines artistiques inédits. C’est par le biais d’invitations à des professionnels de différentes disciplines du monde de l'image et de la narration —tel qu’un photographe, un game developper, un écrivain, un couturier etc.— que j’aimerais valoriser les pratiques extérieures à l’école qui leur sont absolument proches (les jeux, les vêtements etc.) comme de vrais métiers. Je souhaite les inviter à être attentifs à leur environnement en y décelant des formes poétiques afin de développer chez eux un regard curieux et enthousiaste sur le monde qui les entoure.

Ce projet de création sera amorcé par une étude les mois précédent. Celle-ci sera déterminante car elle me permettra de bien rythmer les ateliers ainsi que les interventions dans le but de réaliser le contenu de l’édition finale. L’architecture de mon plan de recherche sera basé sur l’étude de la structure narrative du mono-mythe et la conception d’un répertoire de références trans-disciplinaires de mythes modernes. Aussi avec l’aide du professeur, voir à quel point nous pourrions établir des ponts avec des matières comme l’histoire ou le français, puisque la mythologie et le monstre seront abordés en 6ème.

Le but de ce projet, en leur faisant créer un livre qui narre leurs histoires entremêlées, est de leur laisser un souvenir qu'ils emporteront avec eux pour les années à venir. Cette idée de capsule temporelle met en valeur la nature du livre et plus largement de la bibliothèque comme réceptacle précieux de mémoires.

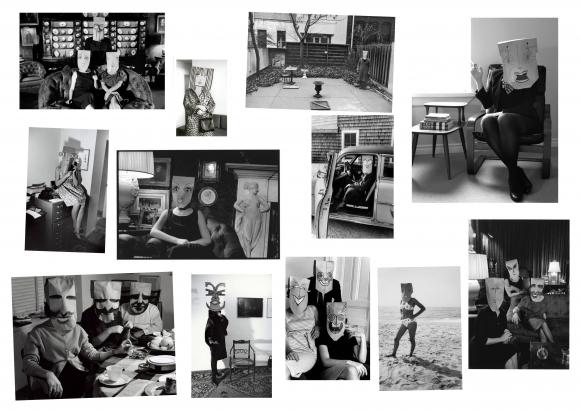

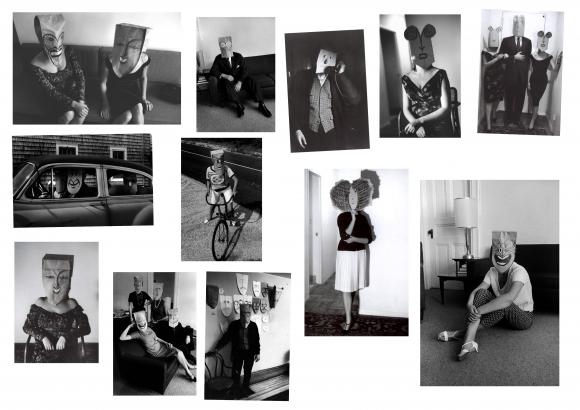

Moodboards: Projets antérieurs + Références