Faire Atlas

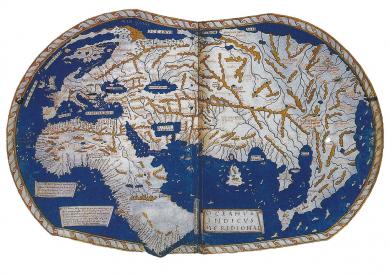

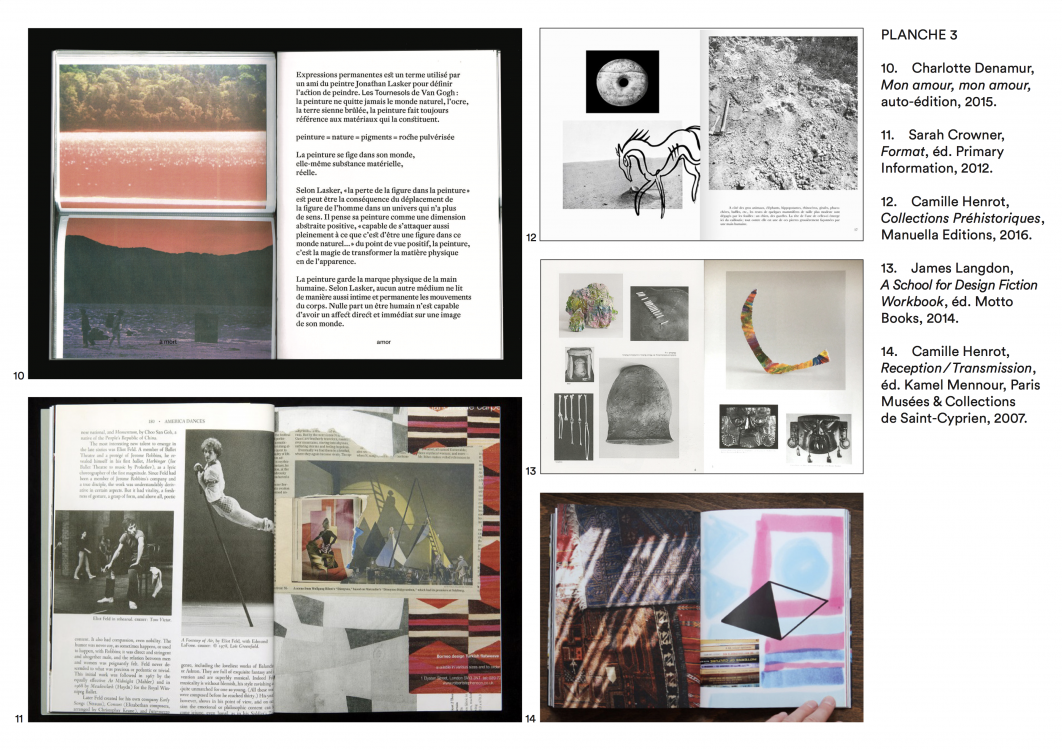

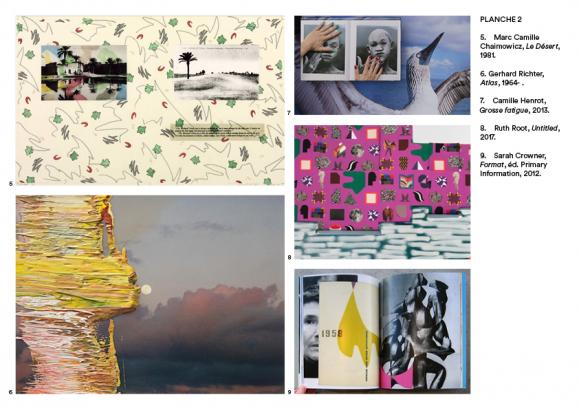

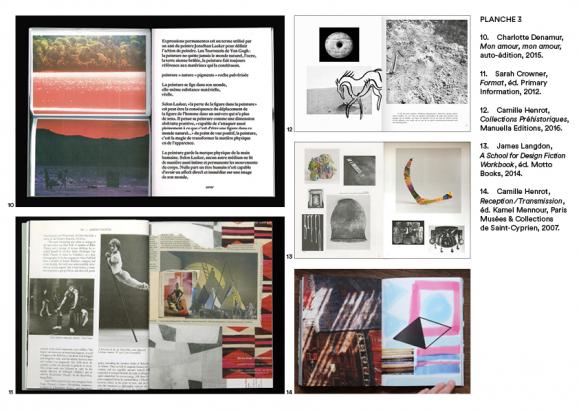

Notre projet s’inspire des grands atlas d'historien de l'art, iconographe, artiste comme Aby Warburg (L'Atlas mnémosyne, 1921-1929), Gerhard Richter (Atlas, 1960- ) ou encore Batia Suter (Parallel encyclopedia, 2007). Nous voulons réaliser un corpus iconographique individuel et collectif à partir des manuels d'histoire-géographie afin de produire un objet éditorial. Le manuel scolaire possède différentes fonctions dont la principale est de présenter, sous forme condensée, des connaissances et des activités d'une manière susceptible de favoriser l'apprentissage par l'élève. Les livres d'histoire-géographie comportent des visuels aux propriétés variés autant dans leurs sujets que dans leurs formes topographiques et photographiques. C'est cette typologie d'images que nous souhaitons saisir avec les élèves, afin de mettre en place un répertoire de gestes qui leur permettrait d'aborder le sens et le rapport qu'établit une image selon le contexte dans lesquelles elles peuvent être montrer.

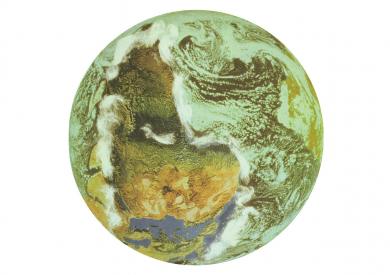

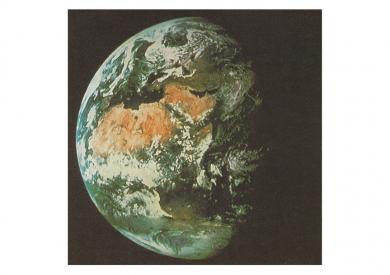

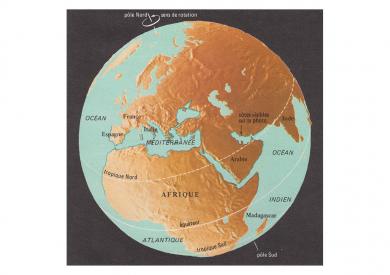

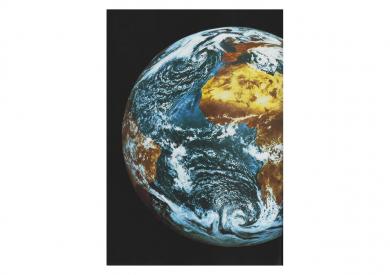

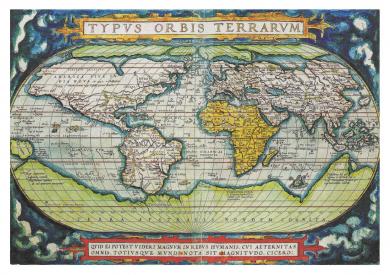

Notre projet de résidence sur la base de l’élaboration d’un corpus iconographique individuel et collectif constitué avec les élèves. L’outil moteur et déclencheur de notre processus de création est le manuel scolaire d’histoire-géographie au programme du premier cycle de la section primaire en CP à l’entrée en second cycle en 6e. Notre volonté est de traverser et de se saisir de l’iconographie qui accompagne le programme d’histoire géographie de six années d’études afin de voyager dans la fresque des grandes périodes historiques, la Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen-âge, […] et de reconsidérer ces images d’histoires et territoires aux qualités souvent réduites à l’illustration du fait de la lecture de celle-ci dans des livres scolaires. Nous envisageons d’avoir pour le programme de chacune des sections plusieurs éditions de différents éditeurs, publiés à différentes périodes.

Nous avons choisis de travailler avec un outil d’écolier et une base iconographique existante dans leur quotidien: le manuel scolaire. Présent dans l’enseignement de presque toutes les disciplines, utilisé par les maîtres et les élèves comme base de connaissances, les livres scolaires sont des réservoirs de documents qui constituent un élément important de la vie scolaire et des premières approches à l’histoire collective dans laquelle nous vivons. De cette manière nous pensons ancrer la mémoire des élèves de marqueurs visuels par le biais d’une appropriation des données mises à disposition. Chaque élève aura un rapport singulier aux étapes de réalisation et de création de nos interventions.

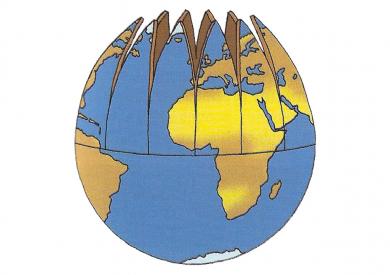

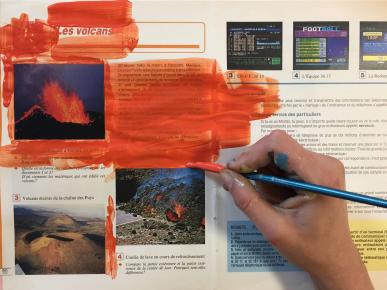

Au départ l’élève sélectionne un certain nombre d’images sur lequel il est amené à intervenir à différents temps avec des gestes simples, tel que le changement d’échelle, la dé-multiplication, la reproduction, le dessin, la peinture, le découpage, le collage, la superposition, le montage, l’extraction, la décomposition… des gestes qui lui permettront de prendre connaissance et d’éprouver l’image, d’avoir une expérience de l’image. Intervenir sur une trace témoin d’un élément historique nous semble un acte à dimension variable, et donc une invitation à comprendre l’histoire pour se l’approprier et la re-raconter, proposer une autre manière de la regarder, sans effacer la trace complète. Car même si après intervention, l’image n’est plus visible, elle ne disparaît pas totalement grâce à sa légende. Aussi par un choix singulier des images sur lesquelles ils pourront intervenir, chacun trouvera une place, un rôle, une personnalité dans le projet global. Ainsi avant de fabriquer une iconographie collective et de réunir toutes nos recherches, les élèves feront leur propre iconographie.

Au fur et à mesure du déploiement enclenché par les iconographies en fabrication, nous allons construire ensemble un vocabulaire de signes, une grammaire de formes, de figures, de motifs. Les caractères typographiques seront aussi considérés comme une matière plastique que les élèves pourront manipuler, extraire, et personnaliser au service d’une ponctuation visuelle globale de l’objet éditorial. Les mots pourront devenir des images, et les images, des mots.

En parallèle de l’étape de sélection d’images dans les manuels et d’interventions, nous serons attentifs aux légendes, cela sera l’occasion d’aborder des questions plus de l’ordre du paratexte, du commentaire, la source d’une image, comment on hiérarchise une information liée à la propriété intellectuelle: titre, auteur, date, lieu. Ces données situent et donnent une lecture précise d’une impression. Nous pourrons aussi aborder les problèmes que cela engendre, quelle est l’ampleur de la portée d’une image, son pouvoir? ( cf. Marie José-Monzdain, L’image peut-elle tuer? )

Le temps porté aux légendes des images est aussi un prétexte à faire intervenir la matière texte avec la matière couleur, si le texte est d’abord envisagé comme un sous titre de l’image, comme un point de vérité et de repère, il pourra aussi être modifié, exploité pour nous emmener vers des traits, des rondeurs, des notes ou onomatopées dans la page.

Ce temps de travail avec les élèves serait comme sur la forme d’un laboratoire de conception, et de fabrication d’histoires individuelles à partir d’histoire collectives, des associations libres, des constructions mentales. Ce projet a pour volonté de déplier le monde d’images dans lequel on vit en ce moment, et il nous semble prendre pied dans une société où le flux des images animent des questions nouvelles, où les réponses demeurent en constante recherche sur la bonne attitude à avoir face à ces nouveaux modes d’expressions. Le vocabulaire iconographique s’étend aujourd’hui au delà des illustrations dans les livres, il est depuis la nuit des temps le moyen d’échange d’idées le plus brut et authentique de la trace humaine.

La proposition du projet présenté ici reste malléable selon la section avec laquelle nous pourrons être amenées à collaborer.

Journal du projet :

Par le(s) artiste(s)